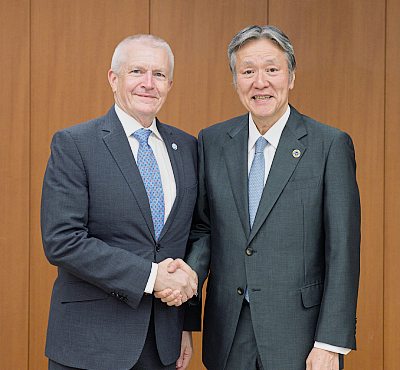

マギニス氏(左)と西澤会長

経団連自然保護協議会(西澤敬二会長)は3月6日、国際自然保護連合(IUCN)(注1)のスチュアート・マギニス副事務局長ならびにエキスパートメンバーとの意見交換会を東京・大手町の経団連会館で開催した。2024年10月の生物多様性条約第16回締約国会議(CBD・COP16)の機会を捉え、グレーテル・アギラー事務局長と西澤会長が面談した結果も踏まえて実現したもの。概要は次のとおり。

■ パート1~IUCNの活動紹介

冒頭、西澤会長があいさつ。日本経済界との連携強化に対するIUCNへの期待を示しつつ、協働の可能性や課題について具体的に対話する意義を述べた。

続いて、マギニス氏がIUCNの取り組みやツールを紹介。生物多様性、気候変動、土地劣化、汚染等、多岐にわたる課題を統合的に捉えながら、「Whole-of-society approach(社会全体アプローチ)」(注2)で解決していくことの必要性を強調した。

■ パート2~テーマ別意見交換

冒頭、饗場崇夫同企画部会長があいさつ。自然資本の評価・モニタリングの可視化や、日本企業のOECM(Other Effective area-based Conservation Measures)への取り組みにおける国際的な認知向上等についての課題を共有した。さらにIUCNとの連携を通じた日本の国際競争力向上への期待を述べた。

1.NPAの実践

ネイチャーポジティブアプローチ(NPA)は、自然の保護と回復に向けた貢献を測定する方法論としてIUCNが公表しているもの。

IUCNのマーティン・スニアリー ビジネス&ネイチャー部門長が概要を説明。参加者からは、サプライチェーンのトレーサビリティにおける課題解決に向けた連携のあり方や、多方面で試行されている自然資本の評価・モニタリングの統合化への道筋等について発言があった。

2.OECMの国際動向

OECMは、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域を指す。日本では、民間の取り組み等によって生物多様性の保全に資する管理が行われている区域を「自然共生サイト」として国が認定する制度があり、企業の関心も高い。

IUCNの松﨑花ジュニア・プロフェッショナル・オフィサーが概要を説明。参加者からは、OECMの取り組みを経済価値に結び付けていく展望や、企業の貢献をグローバルベースで評価する環境整備等について発言があった。

3.NbS、自然共生を目指した都市開発

NbS(Nature-based Solutions)は、自然に根ざした社会課題の解決策として、世界的に普及が進みつつあるテーマである。

マギニス氏が概要を説明。参加者からは、自然の活用による防災・減災への効果を経済価値として測ることへのニーズや、スポーツの促進を通じたネイチャーポジティブ(NP)への貢献等について発言があった。

経団連自然保護協議会は、この意見交換会での学びも踏まえ、引き続きNP経営に資する活動を行う。

(注1)1948年に設立された、国際的な自然保護に関する世界最大の連合体。本部はスイスのグラン。経団連自然保護協議会は96年に経済団体として世界で初めて会員となった

(注2)あらゆるステークホルダーが関わりを持ち、共に行動していくこと

【経団連自然保護協議会】