経団連自然保護協議会(西澤敬二会長)は12月3日、「生物多様性に関するシンポジウム」(第1部)、ならびに「企業とNGO等との交流会兼生物多様性に関するビジネスマッチング」(第2部)を東京・大手町の経団連会館で、環境省が事務局を務める「2030生物多様性枠組実現日本会議」(J-GBF)と共催した。

2024年10月にコロンビア・カリで開催された生物多様性条約第16回締約国会議(CBD・COP16)では、ビジネス関連のイベントが数多く開催されるなど、生物多様性・自然資本分野においてイノベーションやビジネスの創出につながる動きが加速している。このように新たな次元を迎えた同分野の現状と展望を俯瞰し、ネイチャーポジティブ(NP)経営の一層の普及を図るべく実施したもの。シンポジウムには約240人、ビジネスマッチングには約210人と、23年を上回る企業やNGO等の関係者が参加した。概要は次のとおり。

■ シンポジウム(第1部)

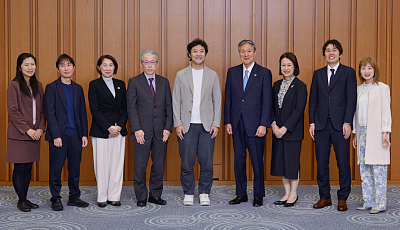

登壇者と西澤会長(右から4人目)

基調講演

冒頭、西澤会長が主催者を代表してあいさつ。22年12月の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(GBF)の採択後、日本国内では世界に先駆けて「生物多様性国家戦略2023-2030」が策定され、「生物多様性増進活動促進法」の制定をはじめ、矢継ぎ早に関連施策が打ち出されるなど、官民一体となってNPを推進する環境が醸成されつつあることを評価した。経団連自然保護協議会として、日本経済界におけるNP経営の「裾野の拡大」と「質の向上」に向けて、活動を一層強化していく決意を表明した。

続いて、「世界の経営学からみる生物多様性への視座」をテーマに、早稲田大学大学院の入山章栄教授が基調講演。経営戦略、グローバル経営を専門分野とする入山氏は、地球規模課題の視点・バックキャスト思考の導入を通じた企業経営強化の観点から、NP経営に取り組む意義を強調。日本はNP先進国としてリーダーシップを発揮する可能性を秘めていると指摘し、参加企業にNP経営への一層の取り組みを促した。

パネルディスカッションでは、環境パートナーシップ会議の星野智子代表理事をモデレーターに迎え、パネリストとして日本郵船の筒井裕子執行役員、バイオームの藤木庄五郎CEO、三菱UFJフィナンシャル・グループの銭谷美幸グループ・チーフ・サステナビリティ・オフィサー、sustainacraftの末次浩詩代表取締役が登壇。「NP経営を通じた企業価値向上」をテーマに、「自然価値の見える化への挑戦」「ネイチャーファイナンスの展望」の2部構成で討議を行った。まず、各パネリストが、それぞれの社でのNPへの取り組みを紹介。その後、入山氏を交え、さまざまなステークホルダーとの共創、ソリューション提供やイノベーション創出を通じた競争優位性の確立、新たな研究開発への挑戦、エンゲージメント活動のあり方、企業価値向上への道筋などについて、活発な議論が行われた。

最後に、環境省が自然関連財務情報開示や自然共生サイト認定に関する政府支援策の積極的な活用を呼びかけた。

■ 企業とNGO等との交流会兼生物多様性に関するビジネスマッチング(第2部)

出展者とのネットワーキング

生物多様性保全に取り組むNGOやスタートアップ計30社・団体がブースを出展。ピッチ(壇上でのショート・プレゼンテーション)や各ブースで、地域での継続的な取り組みや自社で開発した最先端の技術をはじめ、活動内容を紹介し、来場した企業とのネットワーキングが活発に行われた。

出展者・来場者を前にあいさつした西澤会長は、生物多様性保全では地域特性や複雑性の尊重が求められるなか、多様なステークホルダーが連携することでより大きなインパクトを発揮できるとして、関係者のさらなる連携への期待を示した。

◇◇◇

経団連自然保護協議会は、引き続きさまざまなステークホルダーとの連携を推進しながら、企業のNP経営に資する環境整備に取り組む所存である。

【経団連自然保護協議会】