1.はじめに

欧州の債務危機が広がりを見せるなど、世界経済の先行き不透明感が高まる中、アジアは引き続き高水準の経瑳�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就羈甓盂粐盞竅⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩を維持している。釈�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就弦痲矚痲齋禮畄邃皸⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩を持続的かつ均衡のとれたものとし、世界経済の牽引役を担っていくためには、ハード・ソフト両面でのインフラ整備等と併せて、アジア太平洋地域の経済連携をさらに推進し、人、モノ、サービスが自由に往来するシームレスなビジネス環境を構築する必要がある。

わが国は、震災からの復旧・復興に止まらず、新技術の開発をはじめとするイノベーションの推進によって、新たな国づくり「新生日本」を目指す必要がある。そのためには、官民が一体となって一層国を開き地域経済統合に主導的な役割を担うことによってアジアを中心とする諸外国の活力を取り込んでいかなければならない。

かかる観点から、アジア太平洋地域における経済統合に向けたわが国の取組のあり方について、以下の通り提言する。

2.基本的考え方

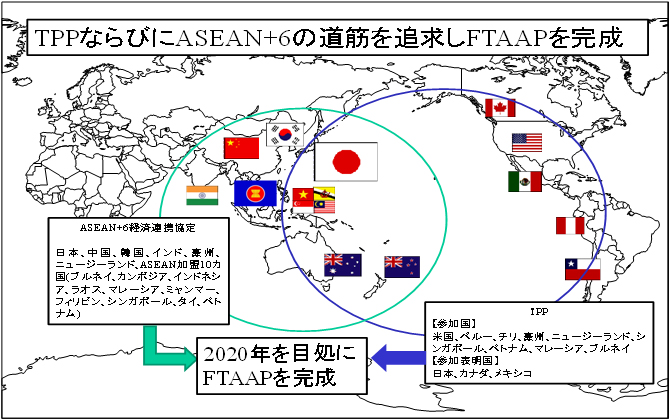

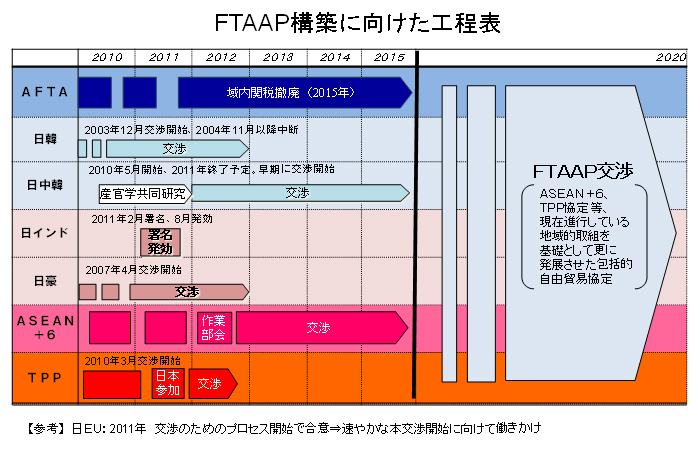

今般、わが国政府は、APEC首脳会議を前に、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)交渉への参加に向けて関係国と協議に入る旨表明した。また、東アジア・サミットにおいては、ASEAN+6による域内包括的経済連携協定の推進に向けて取り組むことが合意された。経団連は、これらの政府の決断を高く評価する。今後、わが国が官民一体となって国を開く姿勢を明確にした上で、まずTPPを推進し、併せてTPPに参加していない国をも包含するASEAN+6経済連携協定の締結を追求することによって、2020年を目処にアジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)を完成させるべく、地域経済統合をリードしていくよう強く求める。FTAAPの完成は、多様性に富むこの地域における価値観の共有、それを通じた安定的な秩序の形成にも資するものであると共に、わが国への経済波及効果が期待される。なお、昨年11月のAPEC首脳宣言「横浜ビジョン」は、既存の取組を発展させることで、包括的な自由貿易協定としてAPEC規模の広がりをもつFTAAPの実現を目指すことに言及し#1、また、本年のAPEC「ホノルル宣言」においても、FTAAPを含む貿易協定を通じて、次世代の貿易投資上の課題に取組むことで地域経済統合をさらに進める旨謳っている#2。わが国としては、この目標の実現に向けて精力的に取組む必要がある。

経団連では、本年4月の「わが国の通商戦略に関する提言」#3において、経済連携協定(EPA)と地域経済統合の推進に際し、新しい製品・サービス、ビジネスモデルに対応したルールを先導的に導入すると共に、EPAで規定されたルールの広域化を図ることの重要性を指摘している。また、本年9月29日の第2回アジア・ビジネス・サミット#4においても、アジア太平洋地域の経済統合のあり方が検討され、以下の点でアジアのビジネスリーダーの意見が一致した#5。

- (1)既存の経済連携協定、自由貿易協定の活用促進と共に、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)実現のための経路として各エコノミーの事情とニーズに応じて、ASEAN+6経済連携協定、TPP等の締結に向けて取組む

- (2)質の高い地域経済統合を実現すべく、専門的な知識・技能を有する人材の国境を越えた活動の促進、外資制限の緩和や不透明な国内規制の是正による投資・サービスの自由化、さらなる関税の引き下げ、輸出規制等の撤廃に向けた取組を強化する

わが国経済界としても、アジア太平洋の各国・地域の経済団体等と連携し、生産活動やビジネスを展開する上で直面する貿易投資上の具体的な障害事例を集約し、これらの協定交渉に反映させるなど、EPAの広域化および地域経済統合の推進に向け、主体的に取組んでいく。

3.TPP交渉への参加

今般、わが国がTPP交渉参加の方針を表明したのと同時にカナダ、メキシコも参加の意向を表明した。わが国を含めた3カ国が加わることになれば、TPPはAPECの21参加国・地域のうち12カ国、GDPにして世界の約4割をカバーすることになる。わが国として、以下を踏まえつつ、TPP交渉に積極的に参加し、釈�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就屋恭倶碓憾梓九彊医挟厩⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩に資する協釈�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就謂贋怯我患癌乙患⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩�冒肝呂鮨圓�紘�廚�△襦�

- (1)TPPが交渉の対象としている21分野#6全てにわが国の主張を反映させ、高度な自由化と質の高いルールづくりに貢献する。TPPが目指す21世紀型の新しいルールは、これに見合った高度な日中韓FTA、日韓経済連携協定の実現ならびに日EU経済統合協定の交渉入りなど、わが国の戦略を後押しする。また、将来的にFTAAPを通じて地域におけるビジネスのルールとなり、さらには、WTO等におけるグローバルなルール形成につながることが期待される#7。

- (2)実質的全ての分野において、関税の撤廃(含段階的撤廃)・引き下げを実現することで、わが国の輸出競争力を確保し#8、国内の産業空洞化を防止し得る。

- (3)TPPに参加しているアジア諸国(ブルネイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム)との連携を強化する。現に、アジア諸国からは、TPP交渉において日本がアジアの利益を代弁することに対する期待#9が大きい。また、交渉を通じて、これら各国との既存のEPAの高度化も図り得る。

なお、TPPに参加するにあたり、わが国農業の競争力強化のあり方について具体的な方針を打ち出す必要がある。わが国の農業生産額は8兆円規模であり、世界の十指に入る。また、品質の高い作物を生産する技術を有する。このように、世界一の農業を育て得る基盤を有することから、構造改革を推進することによって、高い国際競争力を実現していく必要があり#10、経済界としても、農林水産業の経営や生産の高度化に貢献していく。

4.ASEAN+6経済連携協定の実現

アジアに目を向けると、2015年にASEAN自由貿易協定(AFTA)を完成させるべく、加盟国間で域内関税の撤廃に向けた取組が行われている。また、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)をはじめとするASEAN+1や二国間経済連携協定を通じて、貿易投資の自由化が進んでいる。しかし、わが国と現段階でTPPに参加していない中国、韓国の三国間はいまだに自由貿易協定でカバーされない空白地帯であるほか、日中韓、インド、豪州、ニュージーランドとASEANの経済統合も実現されていない。AFTAによるASEANの完全統合に併せて、アジア全体の貿易投資活性化、インフラ整備、成長著しい中間所得層のニーズを踏まえた商品提供、環境問題への協力等を推進できるよう、早期にASEAN+6経済連携協定を実現する必要がある#11。完全統合を控えたASEAN、ASEAN+6のGDPの7割以上を占める日中韓、成長著しいインド、食糧、鉱物資源の供給基地である豪州、サービスの自由化に積極的なニュージーランドが参加する形で自由経済圏を構成することは、FTAAP構築の道筋における重要な要素であり、TPPに比して見劣りすることないよう、実質的全ての貿易における関税の撤廃(含段階的撤廃)・引下げ、ネガティブ・リスト方式#12による投資・サービス貿易の自由化、知的財産権の保護、ビジネス環境の整備をはじめとする広範囲をカバーする質の高いものを目指すことが重要である。

ASEAN+6については、本年8月のASEAN経済大臣関連会合においてASEAN+3と共に推進する旨、日中両国が共同提案し、11月の東アジア・サミットでは、交渉の立上げを念頭に作業部会での協議を推進することとなった。経済界としてこれを歓迎すると共に、「イニシャル・ステップス」#13に掲げられた(1)物品貿易、(2)税関手続・貿易円滑化、(3)経済協力、(4)産業政策、(5)ハードインフラとコネクティビティの強化、(6)投資・サービス貿易、(7)熟練労働者の移動の各分野について、各国経済界の意見が十分反映されるよう、産官学共同研究の実施等を要望する。

わが国としても、TPP交渉参加後の課題として、ASEAN各国との経済連携協定の見直し#14や日印EPAの活用を通じてASEAN+6に向けた基盤づくりを推進すべきである。また、同様に残された課題として日豪経済連携協定ならびに日韓経済連携協定#15の早期実現を求める。とりわけ、日豪経済連携協定は、資源・エネルギーの輸出制限の禁止、日本企業が資源・エネルギー分野に投資する際の環境改善等に貢献するものと期待される#16。

5.日中韓FTA交渉の立ち上げ

ASEAN+6を実現するためには、まず、同地域のGDPの7割以上を占める日中韓の間でFTAを締結し、貿易投資を活性化することが前提となる。

とりわけ対中国市場アクセスの改善はわが国にとって重要課題である。日本の中国からの輸入1520億ドルのうち、7割が無税であるのに対し、対中国輸出1490億ドルのうち、約7割に関税が賦課されている#17。また、サービス・投資分野でも参入制限等が少なからず存在するため、日中韓FTAの実現による貿易投資の自由化が求められる。関税の撤廃により、製品がより安価に市場に出回ることになり、消費者の選択肢が増え、域内の消費拡大が期待される。また、部品等の関税撤廃は、現地での生産活性化に直結する。さらに、サービス・投資の自由化は企業進出を促し、現地の雇用を促進する。このほか、経済界の期待の大きい知的財産権保護、環境問題への対応、資源・エネルギーの輸出制限の緩和、国際標準化、ビジネス環境整備等についても日中韓FTAにおいて取極めるべきである。

現在、日中韓FTA産官学共同研究が行われており#18、本年末を目処に交渉のベースとなる報告書が取りまとめられる運びである。経団連では、この共同研究に参画し、経済界の意見を反映してきた。2012年の早い時期に日中韓FTA交渉の立ち上げるよう求める#19。

6.おわりに

TPPの推進と併せてASEAN+6の締結に取組みFTAAPの完成に至る過程で貿易投資の更なる自由化を図ることは、事実上進んでいる国際分業をさらに推進すると共に、域内サプライチェーンの強化を図るという意義がある。また、こうした動きは、わが国企業の国際競争力の行方に重大な影響をもつ日EU経済統合協定の早期の交渉入りにも資することが期待される。

このように重要な課題を前に、わが国の経済外交はその真価を問われている。総理が司令塔となって、省庁横断的に政府挙げて取り組むよう切に求めるものである。経済界としても、かかる視点から各界各層における合意形成に全力で努め、オール・ジャパンで取り組んでいく所存である。