一般社団法人 日本経済団体連合会

1.はじめに

現在、政府において、次期「社会資本整備重点計画」と「交通政策基本計画」(以下、次期計画)の策定に向けた検討が進められている。社会資本整備や交通政策は、国民のウェルビーイングやわが国の経済成長に直結する政策であり、これらに係る社会課題には官民が適切に連携し、取り組んでいくことが欠かせない。

次期計画に向けた本提言は、計画期間の今後5年間を見据えた経済・社会情勢の環境変化を洗い出し、社会資本整備・交通政策のあるべき方向性と、具体的に必要となる施策について改めて経済界の意見を整理したものである。社会資本整備や交通政策におけるわが国の課題は、高度経済成長期に集中的に建設した膨大なインフラを、重大な事故を防ぎつつ適切に維持・管理することとあわせて、持続的な経済成長を図ることである。この際、次期計画期間中に考慮すべき社会・経済的な環境因子としては、金利上昇、インフレーション、少子高齢化・人手不足、災害の激甚化・頻発化、環境と経済の好循環の創出、デジタル技術の進展、財政制約、インフラ老朽化の加速、不透明な国際情勢、サービス輸出の拡大などであり、現行計画の計画段階時と比べ喫緊の対応が求められる因子も多い。

本提言では、こうした社会・経済的な環境変化因子を踏まえ、経済界の視点で次期計画期間に取組むべき施策を「インフラの維持・整備に向けた施策」、「経済成長に向けたインフラ政策」、「交通政策」、「環境と経済の好循環の創出に向けた施策」の4つに分類し体系的に整理した。なお、本提言における社会資本(インフラ)は、道路、鉄道、河川、ダム、海岸、下水道、港湾、空港、公園等を指し、交通政策は、公共交通、新たなモビリティ、自動運転等の新技術に対する政策を指す。

政府においては、人口減少を見据えた上でよりレジリエントな社会インフラの維持・整備に効率的に取り組み、国民のウェルビーイングの向上に資する持続可能な社会資本整備・交通政策を目指しつつ、わが国の持続的な経済成長を図ることを期待する。

2.経済・社会情勢の変化と目指すべき姿

2-1.今後5年間を見据えた重要な環境変化因子

次期計画策定に向けた論点を整理するため、社会資本・交通政策分野の事業領域にとって重要な環境変化因子を次の通り列挙した。

(1) 金利上昇

日本銀行は、2024年にマイナス金利政策を解除し、およそ17年ぶりに金利を引き上げることを決定した。今後、経済・物価の情勢をみながら利上げを検討する方針である。金利の引き上げにより、企業の投資コストや新規調達コストが上昇し、経済活動にさまざまな影響を及ぼすことが予想される。特に、都市開発や企業の設備投資といった分野では、資金調達の負担が増し、投資計画が見直される可能性がある。

(2) インフレーション

わが国は、1990年代から約30年続いたデフレーションからインフレーションへの転換点を迎えている。消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2024年度に2%台後半となり、日本銀行は、2025年度、および2026年度も概ね2%程度で推移すると予測している#1。また、社会資本整備に大きく影響する建築資材価格や労務費についても、2021年度から急激に上昇している#2#3#4。こうした物価上昇の流れは、今後の社会資本整備計画に大きな影響を及ぼすと予想される。

(3) 少子高齢化・人手不足

2050年には、東京以外のすべての道府県で人口が減少する見通しであり、特に地方の人口減少が深刻化している。2030年には65歳以上の人口が全人口の約31%となり、3人に1人が65歳以上となる見込みである。生産年齢人口の減少に伴い、労働力人口も減少する見通しである#5。

加えて、市町村におけるインフラ整備などに従事する技術系職員(土木技師、建築技師)は減少している。技術系職員がいない市町村は全体の約1/4に上り、5人以下の市町村は全体の約5割を占めている#6。今後、多くの現場でベテランの技術系職員が現場を去ることが予想され、若手職員の採用や育成、技術の継承が課題となっている。

(4) 災害の激甚化・頻発化

近年、災害の激甚化・頻発化が顕著であり、度重なる豪雨災害や、直近では能登半島地震が発生した。今後も首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模災害に備える必要がある。過去の災害では、サプライチェーンの寸断によって国民生活や経済活動に大きく影響が出た#7。いかなる事態が発生しても機能不全に陥らないように、ソフトとハードの両面でよりレジリエントなインフラの防災・減災対策が求められる。

(5) 環境と経済の好循環の創出

わが国が持続可能な成長を実現するためには、グリーントランスフォーメーション、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを成長戦略として一体的に推進し、「環境と経済の好循環」を創出する必要がある。とりわけ、カーボンニュートラルの追求と経済成長・産業競争力強化を両立させるため、エネルギー政策、気候政策、産業政策を戦略的かつ適切に組み合わせることの重要性がこれまで以上に高まっている。社会資本整備や交通政策においても、経済成長と両立する形で、カーボンニュートラルをはじめとした環境政策を推進することが求められる。

(6) デジタル技術の進展

近年のデジタル技術の進展は、社会資本整備や交通政策における業務の効率化や高度化、サービスの向上に重要な役割を果たしている。5Gは、全国の人口カバー率が2023年度末に98.1%を達成し、2030年度末には99%となる予定であり、地域間のデジタル格差解消に寄与している#8。さらに、ローカル5Gや人工衛星を用いたインターネット通信などの社会実装も進んでいる。これらの通信環境の整備は、生成AIやクラウドサービスの普及などにつながり、ひいてはデジタルライフライン整備、官民のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)、交通サービスの革新などに寄与している。

(7) 財政制約

財政の健全性を示すプライマリーバランス(PB)は1992年から30年以上に渡り赤字を記録している#9。この長期的な財政赤字は、社会保障費の増大などが背景にあり、財政の持続可能性が問われている。そのため、今後は厳しい財政制約の下で、社会資本の整備や交通政策を進めることが必要となる。財政の健全性を維持しつつ、持続可能なインフラ整備を実現するためには、事業の効率化・高度化などの工夫が求められる。

(8) インフラ老朽化の加速

わが国のインフラは高度経済成長期に集中的に建設されたため、今後、建設後50年以上を経過する施設の割合が加速度的に増加する。たとえば、道路橋(橋長2m以上の橋)の場合、2030年には約55%、2040年には75%が建設後50年以上になると予測されている#10。

まず、インフラの維持・管理に当たっては、今後進む人口減少なども踏まえインフラの必要性を検証し、集約や廃止も含めてエビデンスに基づいて検討を行うことが求められる。その上で、維持すべきインフラについては安全性と機能性を保つために、限られた人員・予算の下で長寿命化の工夫を行っていくことが求められる。

(9) 不透明な国際情勢

近年、地政学リスクの高まりや世界的な大規模自然災害の激甚化・頻発化などが複雑に影響し、エネルギーや資材の供給が不安定化し、社会資本整備の計画や予算に影響が出ている。今後、資材調達ルートの多様化などの柔軟な対応が求められる。

(10) サービス輸出の拡大

わが国のサービス輸出は、近年増加傾向にあるものの、収支は依然として赤字であり、黒字化が課題となっている。政府は、サービス輸出のうち観光分野に着目し、2030年までに訪日外国人客6000万人、訪日消費額15兆円の目標を掲げ、取り組んでいる#11。そのため、社会資本整備や交通政策においても、増加した訪日客の受け入れ体制の強化に資する施策が求められる。

2-2.社会資本・交通政策分野における目指すべき姿

前述した今後5年間を見据えた重要な環境変化因子を踏まえ、国と企業は互いに連携し、よりレジリエントな社会インフラの維持・整備に取り組み、国民のウェルビーイングの向上に資する持続可能な社会資本整備・交通政策を目指しつつ、わが国の持続的な経済成長を推進すべきである。

そのために、国は民間の予見可能性を高める中長期計画に基づいた戦略的な政府投資と規制改革等の環境整備を進めるとともに、民間投資が困難な分野への集中的な投資や、財政健全化に向けたワイズスペンティング(賢い支出)を徹底すべきである。

3.インフラの維持・整備に向けた施策

わが国では、高度経済成長時代に集中的に社会インフラが整備されたことから、建設後50年を迎えるインフラが今後加速度的に増加する見通しである。今後、国民の生活を脅かすような大きな不具合等を発生させないよう、老朽化したインフラについて、速やかに現状把握とリスクの洗い出し・評価を行い、安全を確保しつつコストを抑えながら効率的に維持・管理し、強靭化・長寿命化していくことが肝要である。

3-1.予防保全型のインフラマネジメントの推進

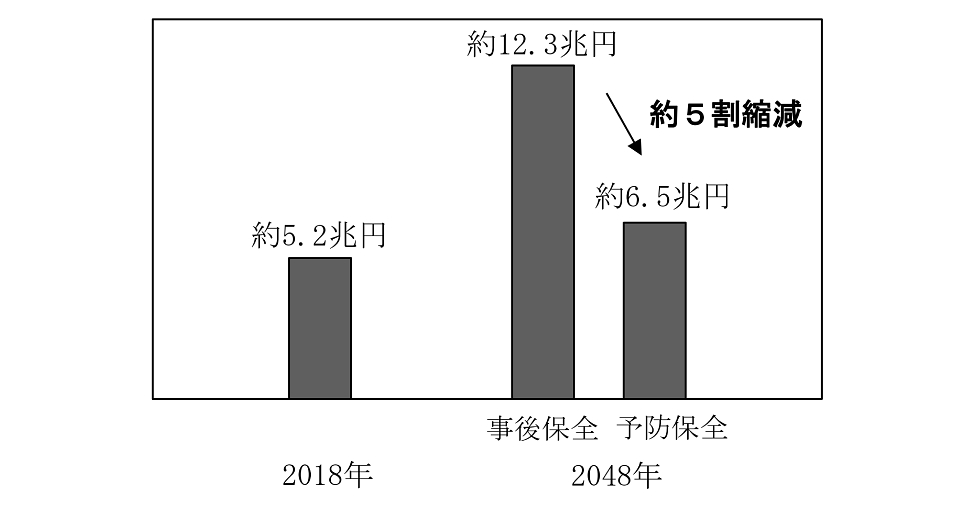

政府は、まず、老朽化したインフラの現状把握と、リスクの洗い出し・評価を速やかに行い、不具合が軽微なうちに予防的なメンテナンスを繰り返すことでインフラの健康寿命を延ばす予防保全型インフラマネジメントを引き続き推進すべきである。2018年に国土交通省は、所管するインフラを対象に30年後までの維持管理・更新費を推計した。その結果、従来の不具合が起きてから保全する事後保全型から予防保全型に移行した場合、30年後の維持管理・更新費が約5割削減できる推計を示した#12。限られた財源の中で、加速度的に増える老朽化インフラの維持・整備を進めるために、予防保全型インフラマネジメントの活用は欠かせない。

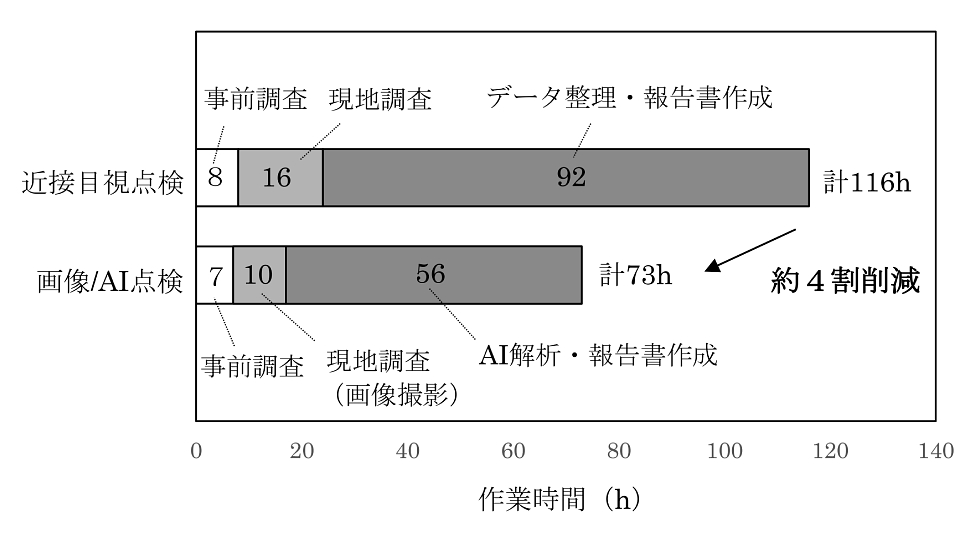

図3-1.保全方法の違いによる維持管理・更新費の将来推計の比較#12

予防保全型インフラマネジメントは、導入後コスト削減効果が得られるまでの時間軸が極めて長く短期間で目に見える効果が現れないことや、性能に明確な不具合が発生する前のインフラに支出することから、導入時には定量的な効果の試算が必要である。しかし、予防保全型インフラマネジメントを導入することで得られるコスト削減効果の試算には、ガイドライン等が整備されていない。そこで、予防保全型を導入することで得られるコスト削減効果を簡易的に計算できるツールを作成し公開することも有用である。具体的には、インフラの種類、老朽化度合、築年数、設置環境等を入力することで、コスト削減効果を簡易的に試算するものである。

3-2.地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進

国の国土形成計画#13では、人口10万人程度以上を一つの目安として想定した地域づくりを掲げているが、全国1724の地方自治体のうち人口10万人未満の自治体は8割#14に上る。本計画では、持続可能な生活圏を再構築するため、既存の市町村にとらわれない新たな発想からの地域生活圏形成の必要性が明記された。

こうしたなか、一部自治体では、政府主導の下で既存の行政区域に拘らない広域的な視点で、道路、公園、上下水道といった複数・多分野のインフラを群として捉え、効率的・効果的にインフラをマネジメントし、地域に必要なインフラの機能・性能を維持する、地域インフラ群再生戦略マネジメント(以下、群マネ)の取り組みが始まっている#15。群マネは、インフラの維持管理を担う地方自治体の技術系職員の不足が深刻化するなか、老朽化インフラの重大な事故や致命的な損傷を防ぐ施策として必要不可欠な取り組みであり、引き続き導入を推進すべきである。国は、自治体が群マネを導入する流れを作るべく、群マネを導入する自治体に対し、事前調査をはじめとして中長期的に補助金をつけるなどして政策誘導すべきである。

群マネの推進には、地場事業者の存在も欠かせない。今後、少子高齢化等に伴い、地場事業者の事業承継が行われず、工事を請ける地場事業者が存在しない地域が出てくることが予想される。インフラの維持・整備には緊急対応が必要になることがあり、物理的に現場と距離が近い地場事業者の存在は必要不可欠である。国は、地場の事業者の持続可能性を高める仕組みを検討し実行すべきである。

3-3.多様な官民連携(PPP、PFI等)の推進

行政と民間が公共施設等の建設や運営などを連携して行う官民連携(PPP、PFI等)は、行政課題の解決や地域経済の活性化のためには欠かせない取り組みであるが、民間は適切な利益が得られなければ官民連携に取り組むことが難しい。国は、官民連携を推進するために、(1)民間の創意工夫を引き出す施策、(2)リスク分担・管理、(3)アナログ規制の完全撤廃に取り組むべきである。

(1) 民間の創意工夫を引き出す施策

官民連携は、民間の創意工夫等を活用し財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るものであり、民間の創意工夫があることが前提となっている。国は、民間の創意工夫を引き出すことにつながる次の2つの施策を展開すべきである。

1つ目は、10~30年程度の長期にわたる事業におけるインセンティブを付与する特約条項の活用推進である。契約時に、目標を上回る創意工夫を行う事業者に対して中間年度等で委託金額を増額するなどのインセンティブを付与する特約条項の活用を国が推奨することで、民間の創意工夫を促すことにつながる。現状、インセンティブ付与に係る特約条項を契約時に設けることに対して特段の規制は設けられていないが、特約条項を設ける案件は2割程度にとどまるのが現状である#16。

2つ目は、複数の施設を包括的に民間に委託する包括民間委託契約の活用促進である。包括民間委託契約は、発注者と受注者を束ねて包括的に取り扱うことができることから、民間と行政の双方に全体最適に取り組む環境が整備され、現場の無駄の削減や、行政と民間双方の事務手続削減につながる。加えて、複数年の長期契約とすることで、事業者が一定規模の業務を一定期間に渡って受注することが可能となることから、インフラの維持管理を担う地場事業者の安定的な雇用にも効果がある。

(2) リスク分担・管理

官民連携では、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、適切に行政と民間でリスクを分担することが欠かせない。政府はPFI事業のリスク分担に係るガイドライン#17を公表しリスク分担のあり方に関する指針を示しているが、この対応だけでは十分とは言えない。

たとえば、空港の維持・管理や運営を民間が担う空港コンセッションにおいては、事業期間が長期にわたり将来予測が難しく、リスクを正確に評価することが困難という課題がある。政府の政策変更や環境変化が事業者の事業計画に大きく影響を与え、事業者の経営を不安定にすることや空港利用者の利便性低下につながることも考えられる。そこで、長期的な視点からリスクを評価し、プロフィット・ロスシェアリング等のリスク分担の仕組みや、政策変更時や環境変化が起こった際には、契約内容を柔軟に見直せる仕組みを導入すべきである。

首都直下地震や南海トラフ地震等の災害の発生もリスクである。行政は、災害によって事業の実施に影響が生じた場合の追加的支出の分担のあり方などについて検討し、できる限り事前に取り決めておくべきである。加えて、災害発生時に、都度委託者から事業者への情報提供があるまで事業者が判断できないのは合理的ではない。予め災害発生時において、民間側の事業継続ラインについて、ある程度合意しておくべきである。事業継続判断に用いる具体的な基準としては、たとえば、3D都市モデルと浸水シミュレーションなどを組み合わせた閾値設定(浸水高など)などが考えられる。事前に合意できない場合には、災害発生時の事業継続判断が委託者から事業者に確実に伝達される仕組みが必要である。衛星通信を利用したネットワークや、ローカル5Gに対応した端末を配備することも検討に値する。

加えて、水道分野における公共施設を対象とした官民連携の一つであるウォーターPPPでは、民間事業者が水道事業を担うことに対する住民理解を促す仕組みが十分ではないことがリスクとなっている。国は、住民への理解促進につながる枠組みの整備に取り組むべきである。

(3) アナログ規制の完全撤廃

国がアナログ規制の完全撤廃に取り組むことも欠かせない。たとえば、ウォーターPPPにおいては、評価が行える距離まで接近して目視で点検を行う近接目視点検などを義務づけたアナログ規制が自治体側に残っていること、自治体側の水道台帳システムが統合されておらず民間側の効率的な運営を難しくしていることが課題となっている。国は、自治体の水道台帳システム標準化に係るリーダーシップを発揮するとともに、自治体に対してアナログ規制の見直しの徹底に取り組むべきである。

3-4.国土強靭化の推進

近年、災害の激甚化・頻発化に加え、首都直下地震や南海トラフ地震の切迫性が高まっている。国は、今後、いかなる事態が発生しても機能不全に陥らないようにソフトとハードの両面でよりレジリエントなまちづくりを積極的に推進すべきである。そのために、国は災害に備えたインフラに係る十分な予算を確保し、官民が互いに協力し防災や復興に取り組んでいくことが必要である。

(1) 災害に備えたインフラ予算

国土強靭化実施中期計画の策定にあたっては、政府は、災害の激甚化・頻発化や建設費高騰を鑑みた予算となるようにすべきである。わが国は、毎年のように大きな災害が発生しており、復興が必要な地域は年々増加している。従前から予定されているインフラ事業の維持管理等も同じ予算の中でやりくりしていく必要があることから、インフラ事業の優先順位付けや存廃の判断基準を整備していくことも検討すべきである。

(2) 事前復興のソフトとハード両面の施策

被災後は早期の復興が求められる。国は、被災後の早期復興のための事前準備ガイドラインを整備するなどし、平時から事前復興準備の取り組みを支援しているが#18、これらの取り組みに加え、以下の事項についても取り組むべきである。

ソフト面での事前復興としては、国が持つPLATEAUの3D都市モデルデータ、広域的な衛星の撮影データなどの活用を検討すべきである。これらのデータの充実を図り、わが国の自治体や事業者に適切に提供することによって、各種のシミュレーションと3D都市モデルデータと連携したデジタルツインで災害動態を解析することが可能となり、精度の高いハザードマップの策定や、住民の事前防災意識の啓蒙、適切な避難ルートの策定に活用することが可能である。なお、一部のデータは国の安全保障に関わることから、データの提供範囲・提供先・扱い方等についても、あわせて検討すべきである。さらに、災害時の環境リスクを適切かつ効率的に把握する観点からも、自治体が有する情報を国全体として効果的に活用することが望ましい。土壌汚染対策法に関し、国は、地歴情報(区域情報、水質汚濁防止法の特定施設情報等)や事故情報を含むデータベースの整備、オンライン対応の推進を図るべきである。なお、情報の利用・公開にあたっては、風評被害や土地取引への悪影響にも留意が必要である。また、インフラの導入効果をグリーンの観点からも示し、社会資本整備の重要性を示すことも検討に値する。災害被害を抑えたインフラ事業によって復興に関わるCO2がどれくらい削減できたかを具体的な数値で示すことも有用である。CO2排出量の算出にあたっては、すでに民間において、建設生産過程で生じるCO2排出量を自動算出できるプラットフォームの開発が進んでおり、これらのシステムを活用することも一案である。加えて、オフィスエリアでの帰宅困難者を受け入れるまちづくりも重要である。帰宅困難者の受け入れに関しては、あらゆる災害を想定した建物管理者の育成、帰宅困難者用備蓄品の充実、エリア一体で災害に備えた防災訓練の実施などが必要となる。国は、これらの取り組みを支援する施策を検討すべきである。さらに、災害時の既存交通の運用について事前に検討しておくことも欠かせない。たとえば、平時において観光や介護に運用しているタクシーを、災害時には要介護者の避難に充てる運用とすることも一案である。

ハード面での事前復興としては、都市開発も有用である。震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密集している木造住宅密集地域の解消、旧耐震基準で建設された建物を最新基準の建物に更新、延焼遮断帯としての広幅員街路整備などを一体的に再開発することで、よりレジリエントなまちづくりが可能となる。

(3) 被災後の鉄道復旧に係る施策

災害発生後の鉄道の復旧に関して、国は個社の自助努力に任せることなく黒字事業者に対しても必要な財政的な支援を行うべきである。新しい総括原価方式#19により、災害復旧にかかった経費を原価に算入して運賃に反映することにより後から回収することが可能になったものの、災害復旧は当該年度の決算に大きな影響を与える。災害発生後の早期の鉄道の復旧は、被災地の復興や経済再生にも大きく寄与するものである。

3-5.新技術の普及促進

官民ともにインフラ整備・管理を担っているベテランの担当者が、少子高齢化・担い手不足の進展に伴い現場を離れていく。省人化に伴う作業の効率化・高度化や、経験の浅い担当者がベテランの担当者の経験と勘を補うためには、デジタル・AI技術等の新技術の活用が有効であり、国は次の事項に取り組むべきである。

(1) 補助金対象のソフトへの拡大

国は、新技術の導入に係る補助金の対象をハードウェアに限定することなく、ソフトウェアにも拡大することや、ソフトウェアも対象であることを明確に記載することに取り組むべきである。政府の補助金の対象にクラウドサービスやシステム使用料が含まれていないこと等に起因して、AI等を活用した新しい技術の導入が見送られることがある。政府は、デジタル技術を利用した新技術の利用を促進すべく、企業や自治体による柔軟な補助金や交付金の申請・利用を許容すべきである。この際、ソフトウェアは買い切りのものだけを対象とすることなく、従量課金制の各種システムやクラウドサービスの使用料等も含めるように明確に記載すべきである。

たとえば、国土交通省所管の道路メンテナンス事業補助制度では、新技術の活用が推奨されているものの、システム使用料が補助の対象かどうか明確になっていない。自治体管轄の橋梁を自治体職員自らによる点検を実施しているケースでは、従来の点検方式や調書の作成の負担が大きいことが課題となっており、点検・診断・調書作成を支援するシステムの導入は、自治体職員の負担軽減につながる。加えて、自治体の業務を請け負う中小企業が、中小企業庁のIT導入補助金#20や、中小企業省力化投資補助金#21を用いて、新しい技術を導入しようとするケースでも、機材などのハードウェアは適用可能である旨の記載があるが、ソフトウェアに適用可能であるのか明確ではなく、導入が進まないケースがある。

(2) 新技術の活用促進

国は、省人化や費用削減に繋がる新技術のマッチング支援やベストプラクティスの横展開などを通じた新技術の活用促進に取り組むべきである。

橋梁点検では、画像やAIの技術を用いた新しい手法を採用した場合に、従来の方法と比べ人件費の約7割、作業時間の約4割の削減に成功した事例がある。従来の橋梁点検は、高所作業車などを利用して目視できる程度まで担当者が対象まで近づき損傷状態などを手書き等で記録する点検方法(以下、近接目視点検)を行っており、担当者の能力(視力・経験・判断基準の認識)や、手書きに起因する記載ミスなとによって、点検の正確性や再現性が欠けることもある。この近接目視点検を、現場で橋梁の表面の画像を撮影した後に、オフィスなどで当該画像からAIでひび割れを検出し点検する新しい方法(以下、画像/AI点検)に置き換えることで、経験の浅い担当者が点検した場合であっても経験年数に左右されず、正確性や再現性の確保が可能となる。加えて、画像/AI点検は、作業時間の短縮にも効果がある。図3-2は、本事例における、近接目視点検と画像/AI点検の作業時間を行程別に比較したものであり、事前調査から報告書作成に至る全ての工程で、画像/AI点検の方が近接目視点検より作業時間が短い。国は、画像とAIを用いた点検のように、省人化やコスト削減につながる新技術の普及促進に努めるべきである。

また、画像/AI点検を行う場合には、過去のインフラの状態を参照することで、劣化の進行速度や劣化パターンを予測することが可能となることから、画像データをアーカイブ化することも有用である。アーカイブ化することにより正確な保全の判断が可能となるばかりか、異常の早期発見、対策の効果の検証、事前復興等にも効果が期待できる。

4.経済成長に向けたインフラ政策

インフラは経済社会の基盤であり、持続的な経済成長のためにはインフラ整備が欠かせない。国は、経済成長に大きな効果が期待されるような分野において、重点的・計画的に整備が必要であり、以下の事項について取り組むべきである。

4-1.都市機能の強化・国際競争力強化

持続的な経済成長を維持するためには、都市機能や国際競争力の強化が重要である。たとえば、(1)魅力的な都市空間の整備、(2)コンパクトシティ、(3)スマートシティ、(4)空港整備、(5)道路整備を進めるべきである。

(1) 魅力的な都市空間の整備

イノベーションは経済再生の原動力である。国際競争に打ち勝つためには、ハード面でのイノベーション推進拠点の整備に取り組むべきである。イノベーション推進拠点として有名な米マサチューセッツ州ケンブリッジのケンドール・スクエアの成功は、アカデミックな研究拠点と、民間の研究拠点が密に配置され、これらの拠点に出入りする多様な人々による偶然の出会いや、リアルなつながりを促進する空間設計が成功要因の一つとされている#22#23。上述したケンドール・スクエアの事例等各種先行事例も参考にしながら、イノベーション推進に資する都市計画を推進すべきである。国は、イノベーション推進拠点のようなR&Dや新産業創造などに資する都市計画に対して重点的に財政的支援を積極的に行うなど、メリハリのある補助金運営を目指すべきである。

さらに、東京については、都市の国際競争力や都市の強靭化を進めるためには、世界の主要都市との都市間競争に打ち勝つ必要がある。そのために、国は、住環境、オフィス空間、都市観光インフラ、ウェルビーイング向上やGX、サーキュラーエコノミー、生物多様性等に資する環境整備などに継続的に取り組み、総合的に魅力ある都市づくりを促進すべきである。

加えて、総合的に魅力ある都市づくりを推進するためには、都市開発で課題となっている、再開発組合の設置要件、借家権制度、立体的・重層的な空間利用の促進などに係る法規制の適切な見直しを図ることも必要である。

また、都市の魅力向上には、にぎわいのある道路空間の構築も欠かせない。にぎわいのある道路空間はウォーカブルなまちづくりに直結し、国民の健康促進や環境負荷低減の効果に加え、地域社会の維持向上と地域経済の発展に寄与するとされている#24。そこで、国際競争力に資するイベントや、地域住民の交流の活性化、子供の遊び場の提供などの公共性の高いイベントを推進するための施策として、エリアマネジメント団体が歩行者の利便性増進を図る空間を定めた道路(通称:ほこみち)#25等を活用して行う際の道路占用料については、地方公共団体等の行う事業と同様に全額減免とすることも一案である。現状、エリアマネジメント団体の道路占用料は9割減免されているが、都心では地価水準が高く1割であってもその負担が大きい#26。道路占用料に加えて、道路利活用の推進に向け、国は、後述の4-1(5)に記載の通り、道路占用許可申請手続の簡素化・迅速化にも取り組むべきである。

上述した魅力的な都市空間の構築や、持続可能なインフラ整備を実現するためには、建設業界の持続可能性を高める施策も欠かせない。政府は、2024年6月に資材価格の高騰や労務費上昇の価格転嫁の対策等を強化する建設業法を改正した。建設コスト高騰などのリスクに対し、受発注者間の契約取引に関する規定が整備されたのは大きな意義があるため、その周知徹底ならびに適切な運用に努めるべきである。加えて、公共事業の予算については、建設コスト高騰も踏まえ、必要かつ十分な予算の安定的・持続的な確保に努めるべきである。政府が建設コスト変動も加味した事業規模を決定することは、民間事業者間で価格変化に応じて建設費用を決定する後押しとなる。

(2) コンパクトシティ

日本の総人口は今後急速に減少することが見込まれる。低密度な市街地が広がり過ぎると、提供すべき行政サービスの質の維持・向上が将来困難になりかねない。また、激甚化・多発化する災害への未然の対応としても、防災上安全な地域への集住やインフラの集積による「コンパクトシティ」の形成が国民の安全を確保するうえから急がれる。これにより、災害のリスクの低い地域で、近隣同士が助け合いながら、インフラを効率的・集中的に利用することができ、持続可能な街をつくることもできる。

コンパクトシティは、質の高い行政サービスの提供や災害対応だけでなく、交通空白地への対応でも必要不可欠である。人口減少や高齢化が急激に進んだとしても、コンパクトシティによって交通網を集約して維持することができれば、交通空白による影響を最小限に抑えることができる。そのためには、コンパクトシティ内部の拠点を結ぶ交通ネットワークに加え、コンパクトシティ外の都市との間で病院、教育施設、商業施設などを補完するための交通ネットワークの適切な構築が欠かせない。交通ネットワークをデザインする際は、既存の鉄道やバスなどの既存モビリティと新たなモビリティ(例:後述の5-2参照)の乗り換えをスムーズにするモビリティハブを適切に整備することも重要である。

(3) スマートシティ

デジタルを活用した先進的技術を活用し、マネジメントを高度化することにより、都市の抱える諸課題の解決を行う持続可能な都市や地域のことを指すスマートシティを推進するためには、個々の自治体が都市OSを導入した上で、都市OSが都市・分野間で連携していることが必要不可欠である。都市OSとは、データを連携・活用し、住民に最適化されたサービスを実現するデータ連携基盤である。町村などの小規模な基礎自治体では都市OSを単独で運営する負担は大きく、広域自治体が都市OSを提供し、基礎自治体は住民に身近な行政サービスを展開するなどの役割分担が有用である。また、都市OS上における様々な分野のデータの充実は、証拠に基づく政策立案、EBPM(Evidence-based policy-making)の取り組みにもつながる。たとえば、公共交通機関の運行回数減少によって、住民の生活習慣が変化し、医療費・介護費が増額するケースの場合、医療・介護費の増額費用と公共交通機関の増便の費用を対比することで、データに基づいた政策の立案が可能となる。

さらに、スマートシティに係る取り組みを持続的なものとするためには、得られたデータの利活用や新しいサービスの提供などを通じて中長期的な視点で収益化に取り組むことが欠かせない。しかし、スマートシティに係る政府の補助金や交付金は単年度であり、求められている支援との間に乖離がある。政府は、関係者をより長期的な視点で支援し実装につなげるべく、複数年での予算や、長期的に支援する体制への見直しを検討すべきである。

加えて、スマートシティの推進には、自治体側に強いリーダーシップを持って民間側と事業を推進できる人材が必要であるが、個々の自治体でこのような人材の育成は難しい場合もある。兼務も含めて、民間事業者と自治体間の人材移動が円滑化する仕組みも必要である。

(4) 空港整備

都市の競争力を考えた場合、ニューヨークやロンドンと比べ、東京は国際空港機能に弱みがあるという分析がある#27。また、昨今は仁川や香港など、日本同様の地理的優位性を持った東アジアの空港との間の競争も激化している。政府目標である2030年の訪日外国人客数6000万人を達成するためには、日本の玄関口となる国際空港の機能強化を進めることが欠かせない。空港の国際競争力の強化は、観光産業の発展のみならず日本経済全体の成長にも寄与する。

とりわけ東京都市圏の空港機能をさらに高めるには、東京国際空港の発着枠の有効活用や施設の増強等、既存の枠組みに捉われない手法の検討が求められる。加えて、成田国際空港の更なる活用も欠かせない。成田国際空港は、2028年度末に向けて滑走路の新設などにより年間発着容量を現在の30万回から50万回まで拡大する予定である。これによって、国際線直行便就航都市数、国内・国際線旅客数、航空機の発着回数の増加が可能となる。あわせて、東京国際空港と成田国際空港間のアクセスと両空港それぞれへの首都圏からのアクセスの飛躍的な充実を図り、所要時間の短縮によって一体的な首都圏空港としての運用にも取り組むべきである。

さらに、深刻化する労働力不足に対応するためには、省人化・自動化による効率的なオペレーションの推進も欠かせない。入国手続を迅速化させるための事前入国審査プログラム(例:米国のグローバル・エントリープログラム)や、ビザ免除プログラムの一環として、渡航する者が事前にインターネット上で審査を受ける電子渡航認証システム(例:米国のESTA)の導入、省人化に資する空港業務DXの取り組みも重要である。日本版電子渡航認証制度(仮称:JESTA)については、政府は2030年までの導入を目指しているが、より早期に導入されるよう関係者間の調整の進展を期待する#28。

加えて、空港の機能強化を図るためには、グランドハンドリングなど空港地上支援業務の人手不足や、航空燃料不足に対して政策的に解決していくことも必要である。

また、航空機燃料に対して航空機の所有者等に課税される航空機燃料税は、国際線の航空機に積み込まれる燃料には課税されていない。外国の航空運送事業者との競争条件の公平性を鑑み、航空機燃料税については、引き続き税負担を軽減しつつ、最適な負担のあり方を検討すべきである。

(5) 道路整備

都市機能の強化には、強靭な幹線道路網の構築が欠かせない。空港や、一次交通の拠点となる駅(例えばリニア中央新幹線の駅など)周辺の高規格道路のミッシングリンクを優先的に解消すべきである。

さらに、日本では、自動車の移動時間の約4割が渋滞による時間のロスであり、年間61億人時間、約370万人分の労働時間にあたる経済損失が発生しているとの試算もある#29。高規格道路の混雑緩和に向けて、混雑状況に応じて料金を変動させるダイナミック・プライシングの導入を促進すべきである#30。このような変動料金制に加え、今後は周辺状況のセンシング機能などのデジタル技術を活用して把握した混雑状況を、リアルタイムで料金に反映させる仕組みの導入も検討に値する。

また、交通の高度化に向けて、危険な交差点や合流地点の道路付帯物(信号機、電柱、街路灯等)にセンサを設置し、リアルタイムの計測情報を取得し活用できるようにすべきである。なお、データ活用においては、各省庁や推進団体間でシステム仕様・運用を連携し共通的に利用可能な仕組みを検討すべきである。

加えて、道路は、国道、県道、市道、林道、農道等によって管理者が異なり、道路に関する申請窓口や必要書類が複雑であるなどの問題があり、時間的制約の観点から、道路占用を諦めている事例もある。そこで、後述した道路占用許可申請、道路掘削工事の際の埋設物照会・立会受付システム、高精度なデジタル地図の全国整備等に取り組む際には、これらの道路を一体的に連携する仕組みを検討するべきである。その上で、将来的に全国統一型の道路占用許可申請が可能なシステムを整備すべきである。現在、一部の自治体では国の道路管理システムを用いたオンラインでの道路占用申請#31が可能となっている。しかしこのシステムは、①全ての自治体に広がっていないこと、②自治体間でフォーム等が標準化されていないこと、③申請データがアナログ(例:紙をPDF化した申請書)、などの課題がある。道路管理者横断的なシステムを整備することにより、申請者・許可権者の双方の生産性向上につながる。

道路掘削工事の際の埋設物照会・立会受付業務については、民間・行政含めた全国統一型の共同受付の仕組みを整備すべきである。現状、電力会社、ガス会社、水道事業者、通信会社各社がそれぞれ受付、対応しており合理的ではない。全国統一型の共同受付の仕組みを整備することで、申請者のユーザビリティ向上に加え、受信側(電力会社、ガス会社、水道事業者、通信会社等)の生産性向上(例:代表者が工事立会いできる)にもつながる。

共同受付システムの取り組みに加えて、道路掘削工事のデジタル化を推進していくためには、社会全体での標準的な位置基準の整備に取り組むことも欠かせない。掘削した際に埋設物を損傷させないためには、位置精度が重要であるが、現状では各社の異なる位置データを重ね合わせた際にメートルオーダーでずれが生じることもある。国は、埋設物管理に必要な情報(道路縁、歩車道境界、マンホール等)を網羅した高精度なデジタル地図の全国整備に向け、リーダーシップを発揮すべきである。高精度なデジタル地図が全国で整備されれば、道路切削工事やインフラメンテナンスの生産性の向上に加え、都市の再開発においても有用となる。現在、都市開発の際には、開発事業者と地下インフラ事業者が個別に協議しながら設計を進めているが、各社の図面情報を統合しても埋設物の正確な位置の把握は難しい。そのため、関係者との協議やり直し等の手戻りが発生し、現場の生産性低下に繋がっている。高精度なデジタル地図が全国的に整備されれば、こうした課題を解決し、効率的な都市開発の実現にもつながる。

4-2.インフラ分野のDX

急激な少子高齢化・人手不足が進むわが国において、インフラ分野におけるデジタル技術の活用は必要不可欠である。国は、デジタル技術を用いて建設現場の生産性を向上させ魅力ある建設現場を目指す取り組みを加速すべく、i-Construction2.0を策定#32するなどして取り組んでいる。これらの活動に加え、以下の事項に取り組むべきである。

(1) デジタル技術導入の加速

国は、インフラ分野のデジタル技術の導入を加速すべきである。ここでのインフラ分野のDXとは、①建設機械の自動化・自律化・遠隔化技術に係る取り組み、②3次元モデルを計画段階から施工・維持管理段階までのすべての段階に導入することにより一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る、Building /Construction Information Modeling, Management(以下、BIM/CIM)の取り組み、③その他AIやドローン等の新技術を用いた取り組みを指す。

建設現場のオートメーション化にあたって、国は、自動化・自律化・遠隔化技術の普及を促進し、業界全体の生産性向上を図るため、建設機械施工の自動化・自律化協議会#33を設置し、無人/有人エリアを区分する現場モデルについて議論を行っている。これに加え、今後は作業員と自動建機が協調して施工を行う現場モデルについても議論を進めるべきである。また、自動建機の早期普及を実現するためには、国は速やかにガイドライン整備などの環境を整備した上で社会実証の支援も欠かせない。また、建設機械施工の自動化・遠隔化においては、中山間部等においても映像遅延・操作遅延等のない安定した通信環境が必要不可欠である。ローカル5Gや衛星通信技術をはじめとする新しい通信技術の導入についても推進すべきである。

これらの取組みの推進によって、①自動建機の現場への普及による現場の安全性の向上と労働環境の改善、②協力会社を含む関係者との一元的な情報共有と工程の見える化による業務の生産性向上、③施工後に現場の3次元データが残ることで改修や維持管理、災害発生時等にも活用できることなどの効果が期待できる。

(2) 標準化とデータ利活用

建設業界において、国・自治体における発注関連の書式の統一や、DXの活用に向けたルールメイキングプロセスの構築もデジタル化の前提として不可欠であり、推進していくべきである。たとえば、建設業界では、発注関連書面が標準化されていないため、受注者は発注者毎に発注内容を読み解く専門人材の育成が必要となっている。発注関連書面の標準化によって、受注者側の業務と人材育成の効率化が期待できる。

BIM/CIMの取り組みにおいては、日本版の建設生産で必要とする建設部位、工法や設備などの名称を体系的に整理されたコード体系#34の整備も欠かせない。英国には、Uniclass、米国には、OmniClassというコード体系が整備されている。BIM/CIMの普及を促進するためには、これらの海外のコード体系との互換性も意識しつつ、日本版のコード体系を構築すべきである。日本版のコード体系を整理することにより、3次元モデリングのオブジェクトに、用語のぶれや漏れがなくコードを付与することが可能となる。また、世の中に普及しているスマートフォン・タブレット・クラウド技術を用いることで検索性の向上、情報の一元管理、関係者への効率的なデータ連携が可能となり、BIM/CIM活用の促進に繋がる。

また、鉄道事業者においては、各社の異なるシステム間でのデータ(改札の入退場データ、運行に関わるデータ等)の互換性が低く、データの標準化が進んでいない。国は、この問題に対応するため、事業分野毎にデータの互換性を確保するためのガイドラインを策定し、鉄道業界全体でデータ連携をしやすくする取り組みを推進すべきである。データ連携がスムーズに行われることにより、災害発生時の運行等で迅速な対応が可能となり、社会基盤の強化や業界全体での生産性向上への貢献も期待できる。

4-3.インフラの海外展開

わが国の質の高いインフラシステムを海外に展開することは、わが国と相手国双方の経済成長に資する重要な取り組みの一つであり、国が更なるリーダーシップを発揮し、ハード・ソフト両面からわが国が「選ばれる」国になるための取組みを強化することによって、インフラシステムに係る日本の輸出力を強化すべきである。経団連では2024年10月にインフラの海外展開に関する提言を公表した#35。当該提言において、(1)国際標準化戦略の展開、(2)相手国との連携、(3)人材育成等を挙げている((3)については4-4に記載)。

(1) 国際標準化戦略の展開

政府と企業は互いに協力しわが国技術の国際標準化に取り組んでいるが#36#37、日本の技術規格が十分に国際標準に反映されているとは言えない状況である。わが国の優れた技術を最大限に活用すべく、わが国の技術仕様を国際規格にスペックインさせ、国際標準を獲得するための取組みが引き続き重要であり、国は、更なるリーダーシップを発揮し、日本の国際標準戦略を牽引すべきである。

そのための前提として、日本国内において、規格が整理され標準化されている必要があることは言うまでもない。部品規格等の標準化は国内でのサプライチェーンの安定化やメンテナンス分野の人材育成の効率化、ひいては人手不足の解消と社会資本の整備に関わる人材の処遇改善など、国内の課題解決に繋がる。

また、これらの取組みと並行して、国内における認証機能を強化することが重要であり、例えば、鉄道分野に於いてはRQMS(鉄道品質マネジメントシステム)・RAMS認証の費用や更新費用の補助、認証員育成への支援等が求められる。

(2) 相手国との連携

インフラ輸出にあたっては、相手国との連携も必要である。そのためには、相手国・地域との経済連携協定・自由貿易協定(EPA/FTA)の締結や相手国の国内法制度の整備支援が重要である#38#39。

4-4.人材育成

先述した4-2.インフラ分野のDXや、4-3.インフラの海外展開に記載した取り組みを推進するためには、国がDX人材や国際標準化人材に係る人材育成に取り組むことも必要である。国は、既存の人材育成に関する支援#40#41に加え、産学官が互いに協力し、教育機関での即戦力の育成が必要である。そのためには、今後わが国で必要となるDX人材や国際標準化の人材像を可視化した上で、教育機関でのカリキュラム改革への取り組みが欠かせない。また、国が人材育成プログラムを策定し研修会等を主催することも有用である。なお、人材育成を円滑に推進するためには、在留資格における「研修」の範囲の見直しも含め、わが国における国内法制の改善も必要である(39の注釈を参照)。

5.交通政策

公共交通は、人々に移動の自由を提供することで生活の基盤を成すのみならず、災害時の物資運搬や避難者支援などを通じて国土強靭化にも寄与してきた。先述した通り、経済・社会情勢が大きく変化する中にあっても、生活に不可欠な質の高い交通の維持・確保が重要である。加えて、テクノロジーの進展が著しい昨今、交通分野におけるイノベーションを加速し、画期的な新技術の社会実装を臆することなく推進すべきである。これらの目標の達成に向けて、以下の具体的施策に取り組むべきである。

5-1.生活に不可欠な質の高い交通の維持・確保

(1) 経済的に持続可能な公共交通の実現

労働時間規制、物価高騰、金利上昇など、交通の事業環境が大きく変化するなか、鉄道やバスなどの公共交通事業を維持・確保することの難しさが増している。とりわけ鉄道事業については、運賃を適切に調整する必要が高まっているにも関わらず、運賃の上限額について国土交通大臣の認可を受ける必要がある#42。鉄道事業者を取り巻く昨今の厳しい情勢を踏まえ、2024年4月、国土交通省は鉄道運賃水準の算出の根拠となる「総括原価」の算出方法を見直した#43。しかし、この見直しでは経済社会情勢に合わせて運賃をより柔軟に見直す制度とするにはまだ不十分であり、さらなる改善が求められる。

第一に、総括原価の算出の際、燃料価格や人件費の高騰をタイムリーに勘案できるよう制度を変更すべきである。例えば、小売電力料金は燃料費調整制度、都市ガス料金は原料費調整制度を通じて、原料価格の変動を料金に速やかに反映させることが可能となっており、鉄道運賃の総括原価の算出にあたって、同様の手法の導入も一案である。第二に、一定条件の下で、上限を超える運賃を柔軟に設定できる仕組みに変更し、最終的には、需要に応じて運賃を変動させるダイナミック・プライシングが可能となるような料金制度のあり方を検討すべきである。ダイナミック・プライシングの導入は、混雑緩和に伴う利用者のウェルビーイング向上に資するほか、オフピーク時の利用促進による収益の最適化と、需要の平準化を通じた運行の合理化や人員配置の平準化に繋がることが期待される。

また、運賃制度以外の課題として、公共交通機関にふさわしい投資指標の検討も必要である。鉄道・バス事業は、地方での移動手段の提供のために赤字路線であっても維持する必要があるなど公共的な側面を有する。鉄道事業の中長期的な目線での経営戦略と、人々への移動手段の提供を通じた社会への貢献という持続的な価値創造に鑑みれば、政府の自己資本利益率(ROE)8%目標のような資本効率の追求は、鉄道・バス事業者には必ずしもそぐわない。そこで、国土交通省には、ROEや株価純資産倍率(PBR)だけではない別の指標の検討が期待される。例えば、事業や活動の結果として生じた社会的・環境的な変化や効果を示す「インパクト指標」#44を活用し、鉄道事業者の社会全体への貢献度を示し、公共交通機関としての役割を果たしつつ、株主・投資家との丁寧な対話を通じた企業価値の向上を促すことも一案である。

加えて、車両部品の共通化も、鉄道・バスの経済的な持続可能性を担保する一助となり得る。現状、鉄道・バスの車両部品は、十分に共通化されてないため多品種小ロット生産となる場合が多い。このため、部品供給の遅れや、部品の単価上昇に伴う全体コストの増加に繋がるとの問題が指摘されている。国土交通省は、鉄道分野における技術標準化に関する活動を戦略的かつ効果的に推進すべく、「鉄道技術の標準化戦略」に則って標準化を進めている。しかしこれは鉄道インフラの海外展開を見据えた国際規格への対応に主眼が置かれており、必ずしも多品種小ロット生産の回避を目的としたものではない。また、バスについても、例えばノンステップバスの標準仕様を公表しているが、バス事業者の資金不足などを理由に、標準化は遅々として進んでいない。ついては、標準化を進めるための指針の策定に国がリーダーシップを発揮するとともに、標準化の実装に向けた事業者の取り組みの推進を、交通政策基本計画のKPIに盛り込むべきである。標準化は、コスト削減とサプライチェーンの安定化のみならず、メンテナンス分野の人材育成の効率化にも繋がるため、人手不足の解消と社会資本の整備に関わる人材の処遇の改善にも資する。

また、航空についても、燃料費や人件費の高騰により、特に国内線事業の維持・確保が経済的に一層困難となる中、国内線・国際線の航空運賃を柔軟に設定する必要性は高まっている。加えて、デジタル技術の発展に伴い、利用者の多様なニーズへの対応が容易になったこともあり、異なるニーズに応じた柔軟性の高い航空サービスが求められている。しかし現状は、航空運賃およびその運賃規定の設定・変更には、国土交通大臣の認可が必要#45となっており、企業がサービス内容に応じて迅速に航空運賃を設定・変更することが困難な状況にある。諸外国では航空運賃の認可制度自体が存在しない国も多く、柔軟かつ機動的な運賃設定・変更が可能であるため、本邦航空会社は海外市場において競争上不利な立場に置かれており、改善が急務である。ついては、運賃の認可・届出制度を見直し、運賃の上限を届け出る制度に変更することで、企業判断に基づき柔軟に航空運賃を設定・変更(割引)できるようにすべきである。

(2) 地方での公共交通の維持・確保

公共交通事業は、過疎化が進む地方において特に苦境に立たされている。実際、2022年度には、地域鉄道事業者全95社中85社が鉄軌道業の経常収支ベースで赤字を計上するに至っており#46、公共交通事業者が独立採算制を前提とすることはこれまで以上に困難である。地域鉄道を含む地方の公共交通は、地域住民の通学・通勤などの足として重要な役割を担う地域の経済・社会活動の基盤である。地域経済・社会の自立・活性化のためにも、その維持・確保は喫緊の課題である。

交通事業者が事業を存続させ、地域住民の移動の足を提供し続けるためには、利用実態と将来的なニーズ等に鑑みて、路線網を適切に維持・整理する必要が生じる場合がある。公共交通システムの廃止・再編には、広域的かつ公共的な観点での検討が必要であるため、個別の民間事業者ではなく、地方自治体が、国土交通省のガイドライン#47を踏まえて適切性・必要性を判断すべきである。加えて、これに伴って生じる利害関係の調整についても、行政が主導的な役割を担うべきである。

これは地方路線を運航する航空会社についても同様である。特に、離島への航空路線は、住民の移動の足となるため、赤字路線であっても容易には廃止できないところ、航空会社が他の航空会社とも連携しながら、企業の自助努力によって維持している現状がある。移動の足の提供という社会的な観点から、政府・自治体が主体となり、地方路線維持の仕組み#48を検討する必要がある。

なお、地域の公共交通事業に国から補助金を拠出する場合には、単純な赤字補填ではなく、地域活性化の観点から民間の活力を最大限引き出すものとする必要がある。民間事業者から、より効率良く質の高いサービスを提供するインセンティブを引き出せる補助金拠出のあり方を国主導で検討すべきである。

加えて、公共交通機関の利用を促すとともに、効率的に運用する必要がある。この観点から、自家用車の中心部への乗り入れの抑制やロードプライシングの導入の促進を検討すべきである。また、公共交通機関のドライバー不足が深刻化する地方においては、少ない車両台数で多くの人を効率的に輸送することが特に重要である。この点、交通・人流から移動需要をシミュレーションし、効率的な輸送を可能とする「AIオンデマンド交通サービス」は有用である。コミュニティバス等の補完・代替としてこれを活用することも一案である。

公共交通機関の利用者を増やす観点から、訪日外国人を含む旅行者の地方誘客は重要であり、地域創生と公共交通機関の維持の両方に資すると期待される。地域内に分散する観光地、文化施設、遊興施設、飲食店等での消費活動を促進する割引デジタルクーポンの発行、割安なデジタル周遊券兼スタンプラリーの発行、SNSの活用を通じた誘客・送客などの施策を一体的に講じられるよう、地域創生と公共交通機関の維持改善を両睨みで推進する補助金制度を創設すべきである。

加えて、旅行者の利便性を向上するためにも、空港や鉄道駅から地方の目的地までスムーズに移動できるよう二次交通を充実させるべきである。地方における観光目的地までの移動にあたっては、住民の通勤通学用の公共交通機関と、観光用の交通機関が分かれていることで、利用者が分散してしまう場合がある。しかし、自治体における交通事業者の支援体制について、観光客と住民の交通に係る担当課が分かれていることで、地域全体の状況を踏まえた最適な交通が実現できない場合がある。ついては、地方自治体における縦割りを解消するとともに、オーバーツーリズムの問題が生じていない地方において、住民と観光客の利用する交通機関の集約が可能である場合は、それらの一本化を通じて、利用者の母数を増やすとともに運転手の人手不足に対応し、事業の経済的持続性を確保すべきである。その際、公共交通機関の運行情報の十分な周知を図り、利便性の向上に努めることが重要である。

(3) 首都圏を含む全国におけるサービスの質の向上

公共交通機関を単に維持・確保するのみならず、サービスの質の向上も重要である。特に、大都市部では、通勤・通学時間帯の公共交通機関の混雑が慢性化している。実際、三大都市圏の混雑状況は、コロナ禍で一時的に改善されたものの、最近では再び悪化傾向にある#49。混雑を緩和し、利用者の移動の質を高めるため、企業は、利用時間帯をオフピーク時に限定し価格を通常の定期券よりも安く抑えた「オフピーク定期券」を販売するなど、独自に取組みを進めている。観光インバウンドの更なる増加も見込まれる中、今後はこれに加えて、需要に応じて運賃を変動させるダイナミック・プライシングを導入し、更なる混雑緩和を図る必要がある。

また、二地域居住やワ―ケーションの普及は、東京一極集中の是正とともに、地方の活性化にも資する。リニア中央新幹線が今後開業すれば、広域圏を跨ぐダイナミックな移動が容易になる。これも踏まえて、都市間や地域内の交通ネットワークサービスを充実させるべきである。

5-2.新しい交通サービスの推進

日本で人口減少が進み、人手不足が深刻化するなか、持続可能な交通サービスを実現するためには、既存の交通サービスの現状を踏まえた全体最適に留意しつつ、以下の新しい交通サービスの社会実装を推進すべきである。

(1) MaaS(Mobility as a Service)

MaaSは、スマートフォンやPC等で利用可能なアプリケーション等により、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行うサービスである#50。災害時にも交通情報をタイムリーに提示できるため、必要物資の供給や、企業の事業継続性の担保にも資するほか、特に公共交通機関が少ない地方における地域住民の移動手段として重要な役割を果たす。実際、高齢化が進む地方において、移動の足が無いために高齢ドライバーが運転を続けざるを得ず、事故に繋がるケースも散見されており、MaaSの早急な実装が求められる。加えて、MaaSを社会実装し、二次交通を含む交通情報に加えて、近隣地域の観光情報も付随できれば、MaaSを通じた観光情報の提供も容易となり、インバウンドを含む観光需要による地方経済の活性化にも資する。

しかし現状、民間企業がMaaS事業に参入する際には、鉄道の時刻表を含む必要なデータの購入に過大なコストが生じており、ビジネスに発展しにくい。MaaSの社会実装に向けては、信頼できる公共交通機関の時刻表やリアルタイムの運行情報を事業者が安価に入手できることが重要であるため、政府として情報のオープンデータ化をさらに推進することで、MaaSに民間事業者が取り組みやすい事業環境を整えることが必要である。なお、災害時には、鉄道・バスの運行停止を、臨時航空便の運航で補完するなど、交通機関を跨いだ機動的な連携が重要となる。MaaSの社会実装のみならず、災害時の人・モノの輸送にあたっても、交通情報のリアルタイムのオープンデータ化は重要である。

(2) 無人運転

無人運転の社会実装に向けては、まずは実証実験を行いやすい環境を整える必要がある。実証実験の許可を得るにあたって必要な、道路管理者、交通管理者などの関係機関との調整は参入を目指す事業者にとって負担が大きいため、ワンストップで相談・対応可能な窓口を設けることが望ましい。また、乗客が乗降可能となる、切り下げられた路肩が少なく乗降場所が限られることや、路上駐車が多い場合、安全のために手動介入率が上がってしまう問題が指摘されている。実証実験の実施ならびに無人運転の社会実装にあたっては、無人運転に対応可能なインフラを含むハード面の環境整備が不可欠である。加えて、衛星データ等を活用した3D・4D地図情報の自動生成と高頻度の更新、衛星通信網、5G・6G通信網、精度の高いGNSS受信機#51、ヒヤリハット等突然の走行環境の変化に即応可能な車載センサ・デバイスなどの更なる高度化が必要となる。これらの研究開発や社会実装に向けた投資強化を検討するべきである。政府が掲げる、2025年度を目途に全国50箇所、27年度までに100箇所以上で地域限定型の無人自動運転移動サービスを実現するという目標#52の実現に向け、既存の補助金を継続・拡大すべきである。

公共バス事業がドライバー不足や経営悪化の危機に直面していることを踏まえれば、過疎化が進む地方における公共バスの無人運転を、優先的に社会実装すべきである。現在、全国各所で実証実験が行われているが、特区(モデルエリア)を設定し、集中的な実証実験を行うことで、特区での成果を他地域にも横展開する手法を採用することは有用である。特区においては、バスの運行エリアを網羅した検証等、より実装フェーズへの移行を想定した検証を可能とすべきである。また、特区での実証実験の成果を踏まえ、自動車と道路が一体となった技術基準の策定や、無人運転車が他の交通参加者と共存しながら走行しやすくなるような交通規制や道路環境の整備のあり方について、官民が連携して検討を進め、将来的には過密地域における社会実装にも繋げるべきである。

(3) 空飛ぶクルマ「eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing)」

空飛ぶクルマは、人や物の移動の迅速性と利便性を向上させ、モビリティに革命を起こし得る技術として期待が高い。社会実装のためには、長距離飛行を可能とするための技術的な課題を乗り越えることはもとより、空飛ぶクルマの飛行ルールを明確化するとともに、必要なインフラを整備することが求められる。このためには、官民が連携し、安全基準や都市上空での飛行に関する規制のあり方について議論を活性化すべきである。同時に、利用に伴う騒音やプライバシー保護の問題に留意が必要であることに鑑み、空飛ぶクルマが社会的に受容されるよう住民の理解を深めるための取組みを推進すべきである。また、インフラの整備に向けて、政府は、離着陸用ポートや充電ステーションの設置に対する助成を検討するとともに、空域管理の整備を進めるべきである。

(4) リニア中央新幹線

現在、工事が進められているリニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪の三大都市圏を1時間圏で繋ぐことで、「日本中央回廊」という一つの圏域に転換するものである。これは、わが国の経済成長を牽引するのみならず、広域圏を跨ぐダイナミックな移動を容易にし、新たな暮らし方・働き方のモデルを創出することにも繋がる。

また、東海道新幹線が海沿いを走行し南海トラフ巨大地震の予想震度が大きい地域を通過することに鑑みれば、激甚化する災害への備えともあわせて、大動脈輸送を二重系化し、リダンダンシー、レジリエンスを確保する意義も大きい。静岡工区に着工し、できる限り早期に開業できるよう、政府や各自治体は必要な支援を行うべきである。

開業に伴う地域活性化の効果を最大限高めるためには、品川駅から名古屋駅間に設置される中間駅が、周辺圏域における生活、産業、観光、交通のハブとして機能することが重要である。中間駅について、周辺道路のミッシングリンク解消を計画的に進め、中間駅周辺の付加価値を高める整備を進めるべきである。

6.環境と経済の好循環の創出に向けた施策

環境と経済の好循環を創出するためには、経済成長を実現しながら、グリーントランスフォーメーション、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを一体的に推進することが欠かせない。経済成長は環境政策を大胆に推進するために必要である。国は、そのような認識を持って、次に記載の事項について取り組むべきである。

6-1.サプライチェーンのデータ連携・グリーン化

近年、サプライチェーンにおけるCO2排出量や原材料等の情報開示へのニーズや消費者の関心が高まっている。社会資本整備や交通システムに用いる資源や資材等のサプライチェーン全体のグリーン化を促進するためには、事業者がCO2排出量等のデータを安全・安心に共有できる仕組みを構築する必要がある。こうした観点から、経団連では、2024年10月に産業データスペースの構築に向けた提言#53を公表した。データスペースとは、異なる国・業種・組織の間で、信頼性のある大量かつ多種多様なデータを連携する標準化された仕組みである。本提言で記載した通り、政府は、全体の戦略・工程表を早急に提示した上で、産業データスペースの国際的な相互運用性を確保するためのトラスト基盤(通信相手の本人性やデータの真正性を証明するICTインフラ)の整備に最優先に取り組むべきである。

環境分野における情報開示の分野で先行する欧州では電池規則#54を発行し、自動車用電池等に対し商品やサービスのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの量を換算して表示するカーボンフットプリント(以下、CFP)の開示を25年2月に開始した。CFP開示義務に加え、サプライチェーンにおける人権や環境分野のデューデリジェンス(注意義務)や、再生資源の利用量・利用率等についても、順次開示が義務化される予定である。同規則は、今後、日本企業が欧州へ電気自動車等の製品を輸出する際にも遵守する必要がある。国は、欧州電池規則の動きが電池以外の分野に広まる可能性があることも念頭に置き、サプライヤーとメーカー間の情報連携体制やリサイクルチェーン構築の取り組みを後押しすべきである。

6-2.新技術の社会実装に向けた施策

政府は、10年間で官民合わせて150兆円超のGX投資を実現すべく、GX経済移行債を活用した20兆円規模の戦略的投資促進策を講じている。建物や運輸を含む重点分野において、民間のみでは投資判断が真に困難な革新的技術や社会インフラに重点化して、大胆かつ継続的な支援を行っていくことが重要である。

ペロブスカイト太陽電池については、政府は、2040年までに約20ギガワットの導入を目標に掲げている。ペロブスカイト太陽電池は、軽くて曲げられるという従来の太陽電池にない特徴があり、設置場所や用途の拡大が期待されている。ペロブスカイト太陽電池の量産技術の確立・生産体制整備・需要創出に向けては、住宅・建築分野における安全性・維持管理性・施工性など社会実装に向けた課題や、公共部門の率先導入と民間の積極的に導入に向けた課題等の解決が必要となる。国は、将来の自立化と国民負担の抑制を念頭におきつつ、適切な制度・支援を検討・実施すべきである。

バイオリファイナリーは、バイオマスを原料に燃料や化学品を製造する技術である。持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel、以下SAF)やバイオマスプラスチックの製造に関連する技術であり、カーボンニュートラル実現に貢献する技術の一つとして注目されている。政府はバイオリファイナリーの研究・開発を支援すべきである。

6-3.既存の交通システムのグリーン化

わが国における運輸分野のCO2排出量は、全体の約18.5%(約1.9億トン)にのぼる#55。交通システムにおけるカーボンニュートラルの実現には、エネルギー効率の向上に加え、燃料転換や電動化に取り組むことが重要である。燃料の転換には、カーボンニュートラル燃料(水素、アンモニア、SAF、合成燃料等)の製造・貯蔵・利用といったサプライチェーンの確立が必要不可欠である。技術成熟度、投資規模、市場の成熟状況等を踏まえると、カーボンニュートラル燃料の研究開発や実証について民間事業者が投資判断を行うことには相当の困難が伴う。そうしたなかにあって、限られた政策資源を有効活用する観点から、民間の投資判断が真に困難であり、大きな削減効果とわが国の産業競争力強化が見込まれる革新的イノベーションを見極めつつ、政府による大胆な投資支援を行い、民間投資を促進していくべきである#56。

運輸部門における燃料転換は、国民生活に直接的な変化をもたらすと想定され、大きな支障が出ないよう、官民が連携し計画的かつ現実的なエネルギー転換を推進すべきである。

既存の交通システムにおいて取り組むべき事項については、次の通りである。

(1) 自動車

自動車業界では、カーボンニュートラル実現のため、燃費改善や次世代車(HEV:ハイブリット電気自動車、PHEV:プラグイン・ハイブリット電気自動車、BEV:バッテリー式電気自動車、FCEV:燃料電池自動車 等)の普及等に取り組むとしている#57。国は自動車業界のカーボンニュートラル実現に向け、引き続き事業者の取り組みを後押しすべきである。

(2) バス

バスについては、EVバス(電気バス)、FCバス(燃料電池バス)の導入に向けて、バス業界では、2030年までに累計1万台のEVバスを導入する目標を掲げている#58。しかし、特に経営が厳しい地方のバス事業者にとっては、軽油車よりも高額なEVバスやFCバス導入のハードルは高い#59ため、国として、導入に係る補助等を拡充・継続する必要がある。また、国内のEVバスは2023年時点で、新興国製が全体の約7割#60を占める。普通乗用車と異なりバスの買い替え寿命は20~30年と長いため、一度、外国製バスが都市交通システムに組み込まれ実績を積むと、日本製バスが競争力で大きく水をあけられることにもなりかねない。生活の基盤となるインフラシステムについて他国への過度の依存を防ぐためにも、国は、EVバス・FCバスの製造支援や必要な法整備などの支援策を講じる必要がある。

(3) 鉄道

鉄道のCO2排出量は、日本全体の1%(2019年度)であり、エネルギー効率が高く他の交通手段に比べCO2排出量が少ない#61。国際的にも、鉄道の役割を従来以上に重視する動きが強まっており、モーダルシフトを含め鉄道の利用を積極的に促進すべきである。また、CO2排出量のさらなる削減に向けて、一部の事業者ではディーゼル車両の置換等を念頭に水素を活用した燃料電池車両の社会実装を進めている。燃料電池車両の社会実装にあたっては、水素利用に関する一般高圧ガス保安規則による高圧ガス貯蔵許可申請等の手続が自治体ごとの届け出となっていることや各自治体で申請書の書式が異なることが鉄道事業者の負担となっている。国は、水素利用の際の一般高圧ガス保安規則に則る手続きについて、事業者の社会実装を支援すべくこれらの課題についての対策を講じるべきである。

(4) 航空機

国際民間航空機関(ICAO)は、国際航空分野で2050年までにCO2排出を実質ゼロにする長期目標を採択した。航空分野でのカーボンニュートラルを実現するためには、SAFや、新技術(例:低燃費機材、電動ハイブリット推進航空機、水素航空機等)の導入が欠かせない。SAFや新技術の社会実装に向けて、政府は革新的イノベーションを見極めた上で、開発事業者や利用事業者の双方の研究開発や実証を引き続き支援すべきである。なお、航空燃料転換の計画を立案する際には、2024年のインバウンド需要の急激な回復による航空燃料不足のような事態が生じないように既存燃料の生産面や物流面の課題も考慮した計画とすべきである。

7.おわりに

現在、わが国は新たな経済への転換期を迎えている。次期計画においては、これまでの前提を捉えなおし、持続的な成長を実現するためのシナリオを適切にアップデートする必要がある。

わが国では、17年ぶりに金利がプラスになり、インフレの進行に伴い物価が上昇している。加えて、総人口の本格的な減少により、人手不足が深刻な社会問題となるなか、高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラが次々と寿命を迎え、維持・管理のための人手と予算の確保が喫緊の課題となっている。本課題を解決するためには、近年、飛躍的に進化しているデジタル技術を社会資本整備と交通政策に大胆に取り入れながら、変革を進めていくことが重要となる。そのためには、本提言で取り上げたデジタル技術の導入の加速などの施策をはじめとして、多くの施策が次期計画に盛り込まれ、着実に推進されることを強く期待する。

経済界としても、政府と連携しながら、よりレジリエントな社会インフラの維持・整備に取り組み、国民のウェルビーイングの向上に資する持続可能な社会資本整備・交通政策を目指し取り組んでいく。

- 日本銀行 経済物価情勢の展望(2024年4月)

https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2404a.pdf - 国土交通省 建設工事費デフレーター

https://www.mlit.go.jp/statistics/details/kkoji_list.html - 日本銀行 企業物価指数 投資財指数

https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=PR01 - 厚生労働省 毎月勤労統計調査 建設業現金給与総額

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html - 厚生労働省「第14回社会保障審議会年金部会 資料第2-2」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240416.html - インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手引き

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000294.html - 国土交通省 多様な災害に対応したBCP策定促進(2024年12月5日アクセス)

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk2_000022.html - 総務省、5Gの整備状況(令和5年度末)の公表

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000612.html - 財務省、日本の経済関係資料(令和6年4月)

https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202404_01.pdf - 社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト、インフラメンテナス情報、社会資本の老朽化の現状と将来

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html - 国土交通省 観光庁 観光立国推進基本計画(2023年3月31日閣議決定)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku.html - 内閣府、第25回 国と地方のシステムワーキング・グループ、資料1-1 国土交通省説明資料(2020年11月)図は資料をもとに事務局で編集。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/20201110/agenda.html - 国土交通省 国土形成計画(令和5年7月28日閣議決定)

- 政府統計の総合窓口、社会・人口統計体系より(2024年11月28日確認)

https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality - 国土交通省 「群マネ」のモデル地域を11 件選定(2023年12月1日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000320.html - 帝国データバンクの2024年5月の調査では特約条項が活用されたケースは19.8%

- 内閣府 PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン(令和3年6月18日改正)

https://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/risk_guideline.pdf - 国土交通省 事前復興まちづくり計画検討のためのガイドラインについて(2023年7月)

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000066.html - 国土交通省 鉄道運賃水準の算定の根拠となる「総括原価」の算定方法を見直します

https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo04_hh_000122.html - 中小企業庁 IT導入補助金

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/hojyokin/it.html - 中小企業庁 中小企業省力化投資補助金

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ - Matthew Claudel, et al. An exploration of collaborative scientific production at MIT through spatial organization and institutional affiliation(2017年6月22日)

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179334 - Swissnex, The Most Innovative Square Mile on Earth

https://swissnex.org/boston/nextcast/tectonic-mini-season-episode-02-the-most-innovative-square-mile-on-earth/(2024年11月29にアクセス) - 国土交通省 WALKABLE PORTAL ウォーカブルポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/toshi/walkable/index.html - 国土交通省 歩行者利用増進道路-ほこみち-

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/index.html - 道路占用料は、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準(固定資産税評価額)や地価に対する賃料の水準等を基礎として算定される。より具体的には、道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)により算出される。

https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html - 森記念財団都市戦略研究所 世界の都市総合力ランキング2023

https://www.mori-m-foundation.or.jp/ius/gpci/ - 電子渡航認証制度(ESTA)の調査研究について

https://www.moj.go.jp/isa/immigration/resources/02_00012.html - WISENET(ワイズネット)2050・政策集

https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies/ - 例えば、東京湾アクアラインの変動料金制は、土日祝日の混雑時間帯の交通量と通過所要時間の減少のほか、観光客の千葉県内の滞在時間の増加をもたらしており、混雑緩和のみならず地域経済の活性化に繋がっているとの報告もある(千葉県 ETC時間帯別料金の社会実験)。

https://www.pref.chiba.lg.jp/doukei/aqualine/aqualine-shakaijikken.html - 国土交通省 道路占用システム https://www.doro-senyo.go.jp/top/

- 国土交通省 「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~」を策定 (2024年4月16日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001085.html - 建設機械施工の自動化・自律化協議会

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000049.html - コード体系とは、建設生産で必要とする建設部位、工法や設備などの名称を体系的に整理したものを指す。

- 経団連 海外から選ばれるインフラシステムの展開に向けて(2024年10月15日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/076.html - 国土交通省 鉄道分野の標準化ポータル

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000023_3.html - 経済産業省 「日本型標準加速化モデル」の公表

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/jisho/seisaku.html - 経団連 海外から選ばれるインフラシステムの展開に向けて(2024年10月15日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/076.html - 経団連 2024年度規制改革要望のNo.31.鉄道システム等のインフラ輸出に資する在留資格「研修」の要件緩和

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/061_honbun.html#n31 - 経協インフラ戦略会議 2030年を見据えた新戦略骨子 5頁(2024年6月5日)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai57/siryou5.pdf - 関東地方整備局 インフラDX 人材育成

https://www.ktr.mlit.go.jp/portal-dx/kensyu/ - 鉄道事業法第16条

- 鉄道事業法においては、鉄道事業者が定めた運賃等の上限が、能率的な経営の下における適切な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるべき(総支出(統括原価)≧総収入(上限運賃))とされている。令和6年4月に改定された収入原価算出要領においては、①通常は将来3年分の減価償却費等を総括原価へ計上するとされているが、設備投資計画の確認等を条件に、3年を超える期間分を考慮した額を総括原価へ計上できるようにする、②「人件費=基準コスト×伸び率」という算出式は維持しつつ、伸び率について、人件費上昇率のみならず、賃金構造基本登記調査等に基づく「伸び率」を反映する等の変更が加えられた。

- 経団連“インパクト指標”を活用し、パーパス起点の対話を促進する(2022年6月14日)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/060.html - 航空法第105条3項

- 国土交通省によると、地域鉄道とは、一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄軌道路線のことをいい、その運営主体は中小民鉄並びにJR、一部の大手民鉄、中小民鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並行在来線などを引き継いだ第三セクター。

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000002.html - 国土交通省は、地方公共団体等が集約・再編等のインフラストック適正化を行うにあたり、基本方針、目指すべき維持管理水準等についての検討・判断を支援するため、各分野における先進事例の概要・経緯等をまとめたガイドライン・手引き・事例集等を作成・周知している。「道路橋の集約・撤去事例集」はその一例。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/infra/content/001705927.pdf

- 例えば欧米では、地方路線を継続させるため、運航するエアラインが無い場合に、公開入札で公募し、落札したエアラインに政府や地方自治体が助成金を拠出し、一定の利益を保証する「EAS/PSO制度」が採用されている。この他、地方間を結ぶ地方運航専門会社の創設も一案。

- 国土交通省によると、2022年度の三大都市圏の平均混雑率は、東京圏で123%、大阪圏で109%、名古屋圏で118%であり、コロナ前の2019年度と比較して大幅に低下していたが、2023年度には再び増加し、東京圏で136%、大阪圏で115%、名古屋123%となっている。

- 国土交通省「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」(2020年3月)

- Global Navigation Satellite System(GNSS)は、人工衛星から信号を受信して、受信地点の緯度、経度の情報に変換するための装置のこと。

- 「デジタル田園都市国家構想総合戦略(2023改訂版)」(令和5年12月閣議決定)

- 経団連提言 産業データスペースの構築に向けて(2024年10月)

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/073.html - REGULATION (EU) 2023/1542 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2023

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1542 - 国土交通省 運輸部門における二酸化炭素排出量

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html - カーボンニュートラル燃料に対する考え方について、詳しくは経団連提言「エネルギー基本計画の見直しに向けた提言」(2024年10月)第5章第2節を参照。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/071_honbun.html#s6 - 経団連 カーボンニュートラル行動計画

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/085.html - 日本バス協会(2023年1月)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC108020Q3A110C2000000/?msockid=2db743b5dbbb6a6b3dfa52badfbb6ca5 - 国土交通省の「電動バス導入ガイドライン」によると、EVバスの価格は1台あたり約6,000万円~1億円、FCバスは約1億円。https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000036.html

- Bloomberg EVバスで中国メーカーが日本市場圧巻か、BYDが高シェアの見通し

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-12/RE6HZGT0AFB401 - 鉄道脱炭素の方向性「鉄道分野におけるカーボンニュートラル加速化検討会」最終とりまとめ(2023年5月)