経団連は12月9日、「FUTURE DESIGN 2040『成長と分配の好循環』~公正・公平で持続可能な社会を目指して」(FD2040)を公表した。連載第6回は教育と研究について紹介する。

■ 日本の教育と研究が抱える課題

日本が持続的な成長・発展を図っていくためには、かねて人材の活用こそが最大のカギといわれる。しかしながら、近年の教育と研究の現状は厳しさを増している。例えば、日本の科学研究力は低下が指摘されるなか、その国際的な指標である「Top10%補正論文数」では、日本は世界10位以内に入らなくなった。主要国の政府研究開発費の対GDP比を見ても、日本はOECD平均を下回る低水準で推移している。

教育面でも、教育費負担の増大、グローバル化の遅れ、画一的で学力偏重型の学校教育・入試制度等の課題を抱えている。個の主体性や好奇心、多様性を尊重した教育制度になっておらず、グローバルリーダーの育成も進んでいない。

■ 必要な施策

1.研究力の再生と強化

(図表のクリックで拡大表示)

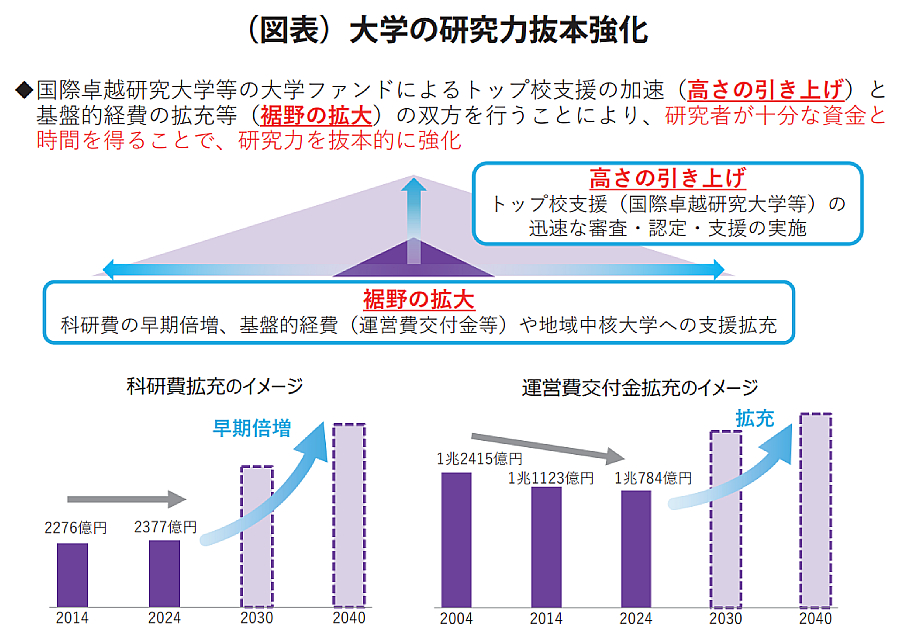

大学の研究環境を抜本的に改善することが求められる。基礎研究への投資を増やし、研究者が十分な時間と資金を確保できる環境を整備する必要がある。

例えば、国際卓越研究大学制度の運用を加速し、選ばれた大学への大胆な支援を通じてトップレベルの研究力を引き上げる。また、科学研究費助成事業(科研費)の倍増や国立大学法人運営費交付金の拡充による「裾野の拡大」も重要である(図表参照)。なお、大学の統廃合の推進、経営ガバナンスの充実や、人事マネジメント改革を併せて行うことが求められる。

さらに、研究分野における国際連携の強化も欠かせない。グローバルな視点を持ち、世界の先端技術や知見を取り入れることで、日本の研究の競争力を高めることができる。

2.グローバルリーダーの育成

激しい国際競争のなかで成長を牽引するグローバル人材を育成するには、国内外の多様なバックグラウンドを持つ人々と協働しながらグローバル感覚を身に付ける機会を増やす必要がある。政府は奨学金事業の大幅な拡充を通じて、海外に長期留学する高校・大学生と日本に留学する優秀な外国人材の数を飛躍的に増大すべきである。企業は、採用スケジュール等を見直し、海外留学経験者や外国人留学生を積極的に採用することが期待される。

また日本の大学には、秋季入学の本格的な導入等の学事暦の柔軟化・多様化や英語のみで学位を取得できるコースの設置、海外大学とのジョイント・ディグリー・プログラム等の拡充を図り、世界中の優秀な学生を受け入れやすい環境を整備することが求められる。

3.初等中等教育の改革

初等中等教育では、一律のペースで、多数の子どもたちが1人の教員から受動的に学ぶ一斉授業スタイルからの脱却を図り、多様性を重視し、個の主体性、好奇心を育てる教育を実現すべきである。エドテックの活用により児童生徒一人ひとりに最適な学びを提供するとともに、社会課題を多角的な視点で捉えて、解決策を見いだしていく探究型学習の充実を図るべきである。

また、文理分断からの脱却にも早急に対応することが求められる。高校における文系・理系のコース分けを是正するとともに、基礎的な学力に加えて、多様な資質・能力や個性を評価する入試が一般化することで、行き過ぎた偏差値教育を是正することも必要である。

さらに、教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進も喫緊の課題である。教員の業務負担を軽減し創造的な指導に取り組めるようにするとともに、遠隔・オンライン教育の普及を通じて、地理的要因による教育格差を是正することが肝要である。

◇◇◇

教育と研究は、日本が直面する社会課題を解決し、持続可能な成長を実現する基盤である。FD2040が掲げる施策を通じて、政府、企業、教育機関が一丸となり、未来を担う人材育成と研究力向上に取り組むことが期待される。これにより、イノベーションを創出し、国際社会での競争力を取り戻すことができるだろう。

【Team FD2040】