経団連と経済広報センター(十倉雅和会長)は11月22日、シンポジウム「公正・公平で強靭かつ持続可能な貿易投資環境の実現に向けて」を東京・大手町の経団連会館で開催した。基調講演と三つのパネルディスカッションの概要は次のとおり。

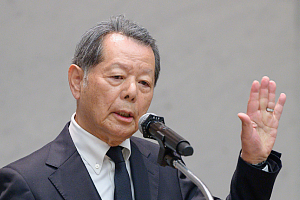

■ 基調講演(船橋洋一国際文化会館グローバル・カウンシル チェアマン)

船橋氏は、米国の第2次トランプ政権が戦後の国際秩序を揺るがす危険性を指摘した。米中対立と経済安全保障政策の必要性が長期化するなか、日本は「自由貿易の十字架」を背負っていくべきであると述べた。ただその際、同志国と共に重商主義専制国家の相互性の欠如に対抗すべく非価格共通基準を追求する必要があるとした。同時に、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)や環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)はトランプ次期大統領の目指す「強い米国の投射」にも資するとして、米国も巻き込んだ平和と安定の地域秩序ビジョンを志向する外交政策を展開することが重要だと強調した。

パネルディスカッション

■ パネルディスカッション1

「分断にいかに歯止めをかけ、公平な競争条件を確保するか」をテーマに議論した。

経済産業省の小見山康二大臣官房審議官(通商政策局担当)は、世界貿易機関(WTO)はその機能を失ったわけではなく一定の機能を有しており、また世界で経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)の締結が進んでいると指摘。自由貿易体制を維持しつつ、米国に自由貿易体制の意義を伝えることが重要と述べた。

欧州国際政治経済研究所のホースク・リー・マキヤマ ディレクターは、WTOは国家資本主義に対応できておらず、ルールを守る国同士で内国民待遇を相互に約束する「自由貿易投資クラブ」の意義を支持した。

上智大学法学部の川瀬剛志教授は、米国頼みの多国間自由貿易体制の維持は当面不可能という前提で、ミドルパワーを結集しつつ、有志国でルール形成を進める重要性を強調した。

■ パネルディスカッション2

「経済安全保障の要素をいかに秩序に取り込むか」をテーマに議論した。

慶應義塾大学法学部の森聡教授は、一国主義と反中国という米国の行動原理を踏まえた日本の対応の必要性を指摘した。

学習院大学法学部の江藤名保子教授は、中国による経済的威圧に変化が見られることに触れ、日本は経済的利益と安全保障のバランスを考慮すべきと強調した。

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の米谷三以弁護士は、経済的威圧に対し、直接被害を受けていない国も含めて多国間で協調する重要性を述べた。

経産省の成田達治大臣官房総括審議官兼経済安全保障政策統括調整官は、経済的威圧への抑止効果を高めるために、日本のリーダーシップによる国際連携の意義を強調した。

議論を通じて、米中の動向を踏まえ、多国間の協調が不可欠という方向性が示された。

■ パネルディスカッション3

「グローバルサウスといかに連携するか」をテーマに議論した。

東京大学/政策研究大学院大学の恒川惠市名誉教授は、新興国リーダーは、国内での政治的生存を最優先し、対外的には「自由主義的国際主義」と「国家主義的自国主義」の両秩序の間で利益を最大化する戦略を採ると指摘した。

神奈川大学法学部の大庭三枝教授は、多様な加盟国を擁するASEAN諸国にとって一体性の維持は重要な意味を持つが、さまざまな遠心力も働いているとの見解を示した。

防衛大学校の伊藤融教授は、インドは現行の国際秩序に不満を持ちつつも、米国の力を借りながら、リベラルな国際経済秩序を自国に有利な形に変えていくことを目指すとコメントした。

外務省の片平聡経済局長は、グローバルサウスをひとくくりにせず、各国の事情に応じた柔軟な連携の必要性を提起した。

共通して、グローバルサウスの行動の動機を理解したうえで、日本が各国と連携を進めていく重要性が述べられた。

【国際経済本部】